食品ロス対策や社会的なアクションとして、フードシェアリングへの注目が集まっています。

この記事では、フードシェアリングの基本的な概念や国内外での成功事例、利用しやすいサービス「タベスケ」、フードシェアリングの将来の展望などについて解説します。

フードシェアリングとは?

まずはフードシェアリングの基本について、改めて整理しましょう。ここでは、フードシェアリングの基本的な概念やメリットについてご紹介します。

フードシェアリングの基本的な概念

フードシェアリングとは、余った食品や調理した食材を必要としている人や団体と共有するシステムです。食品ロスの削減効果があり、食品ロスを懸念する現代社会において注目が集まっています。

食品ロスとは、まだ食べられる状態でも廃棄されてしまう食品を指す言葉です。フードロスとも呼ばれ、世界中で深刻な問題となっています。

フードシェアリングはその食品ロスを減らすため、個人や企業が持つ余った食材や食事をシェアし、必要としている人々に提供することが目標です。

「無駄を減らす」「資源を有効活用する」といった側面もあり、さまざまなシーンで活用が可能になっています。

代表的な例としては、スーパーやレストランなどで売れ残った食品を地域のコミュニティやフードバンクに寄付するケースが挙げられます。

また、食べ物が必要な人と適切なシェアをすることにより、コミュニティの絆を深める効果も期待できるでしょう。フードシェアリングは、環境負荷の軽減と社会の相互扶助実現する有益なアクションです。

フードシェアリングのメリット

フードシェアリングには多くのメリットがあります。まず、前述した食品ロスの削減です。これは食べ物が無駄になることを防ぎ、環境負荷を軽減することにダイレクトな効果が期待できます。

というのも、食品の廃棄は、廃棄物処理のコストや環境への悪影響を引き起こしますが、フードシェアリングによってこれらの問題を解決、あるいは緩和することができるためです。

食べ物が必要な人々に、適切に提供できる点も大きなメリットです。フードシェアリングはやむを得ない事情で食べ物が手に入りにくく、困っている人々を支援するライフラインとしての機能も有しています。

また、企業や個人にとってもメリットがあります。

企業であれば食品を寄付することにより、社会的責任を果たし、企業のイメージアップに繋がるでしょう。本来なら発生するはずだった廃棄コストをカットできることもメリットです。

個人にとっても、余った食材をシェアすることで無駄を減らし、有意義なアクションに参加する機会になります。

フードシェアリングは持続可能な社会を築くための一助となり、多くの人々が共に問題解決に取り組むことができる、重要なシステムだといえるでしょう。

世界中で成功しているフードシェアリングの事例

フードシェアリングは国内外を問わず、さまざまな地域で展開されています。ここでは、国内外におけるフードシェアリングの成功事例について見てみましょう。

海外でのフードシェアリングサービス事例

フードシェアリングは世界中で展開されています。ここではアメリカ、イギリス、スイスの事例をご紹介します。

1:フードレスキュー(Food Rescue):アメリカ

フードレスキューは、食料品店やレストランから余剰食品を回収し、地域のフードバンクや必要としている人々に配布する取り組みです。食品ロスを減らすだけではなく、食料が必要な人々を支援する重要な役割を果たしています。

2:オリオ(Olio):イギリス

オリオは、個人が余った食品をほかの人と手軽にシェアできるアプリです。地域のコミュニティ内でアプリを介したフードシェアリングを実現しています。アプリに食品を登録したり、受け渡しの場所を決めたりできるなど、手軽に利用できる点がフードシェアリングの推進を後押ししています。

3:フリーゴー(FreeGo):スイス

フリーゴー(FreeGo)は、スイス・ジュネーブでおこなわれているフードシェアリングです。ジュネーブ市内に複数の冷蔵庫を置き、市民は任意で食料を冷蔵庫に入れ、食料が必要な人が自由に持ち帰ることができるシステムになっています。

日本のフードシェアリングサービス事例

日本でもフードシェアリングは浸透し始めています。

1:Kuradashi(株式会社クラダシ)

Kuradashiは、食品メーカーや卸売業者から提供された賞味期限の近い食品や、過剰在庫となった食品をユーザーに割引価格で提供するショッピングサイトです。

ユーザーは従来よりもお得な価格で食品を購入でき、企業は食品ロスを削減できるという、双方がメリットを感じられるシステムが構築されている点も、フードシェアリングを推進する重要な一助だといえるでしょう。

2:TABETE(株式会社コークッキング)

TABETEは、登録した飲食店や食品販売業者から余剰食品をユーザーに提供するためのアプリです。Kuradashiと同じく、飲食店が食品ロスに直面する食材を提供し、ユーザーが割引価格で購入できる仕組みが構築されています。

やはり飲食店とユーザーの双方にメリットがあるため、フードシェアリングへの注目を集めたり、理解を深めたりする効果があるでしょう。

「タベスケ」を活用して食品ロス削減へ

「タベスケ」も日本のフードシェアリングを推進するサービスのひとつです。自治体主導で導入するサービスになっていて、食品ロスを避けたい飲食店や食品販売店と、食品ロスの削減に興味を持つユーザーをつなげる役割を果たしています。

ここでは、タベスケの使い方を簡単にご紹介します。

タベスケの使い方を簡単解説

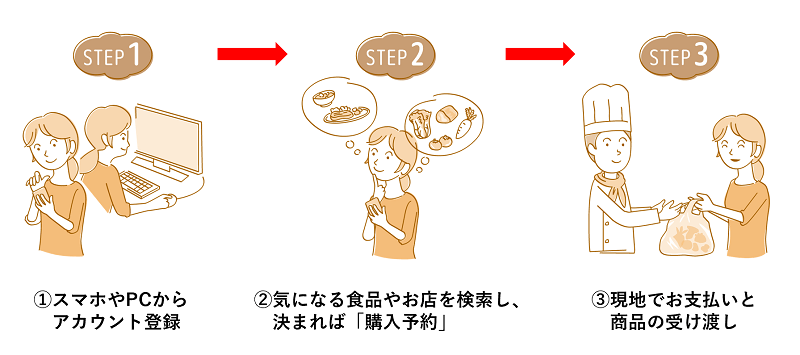

タベスケの使い方はとてもシンプルです。まず、タベスケのサイトにアクセスし、ユーザー登録をおこないます。

登録完了後、近くの飲食店や食品販売店が提供する余剰食品のリストが閲覧できるようになります。

リストに記載されているのは、食品の種類、価格、受け取り可能な時間などの詳細な情報です。ユーザーは気に入った商品を選び、オンラインで予約をおこなえます。

予約確定後、指定の受け取り時間に店舗へ行き、商品を受け取ればフードシェアリング完了です。(現地決済のみ)

タベスケの利点は、ユーザーが品質の高い食品をお得な価格で手に入れられる点や、店舗側も廃棄予定の食品を有効活用できるため、食品ロス削減のアクションとして有効な点でしょう。

また、自治体が導入するサービスということでユーザーには安心感もあり、手軽に利用できるサービスなので、自分の住んでいる自治体が導入しているのか確認してみるのもおすすめです。

フードシェアリングの未来と可能性

食品ロスの削減や食べ物を必要とする人の支援に対してアクションできるフードシェアリングは、これからの推進も期待されます。フードシェアリングの未来と可能性について考えてみましょう。

フードシェアリングが解決できる社会問題

フードシェアリングは、いくつかの社会問題を解決する可能性を持っています。

もっとも注目を集めている問題は食品ロスです。世界中で年間約13億トンの食料が廃棄されていますが、この量は世界の食量生産量の約3分の1にも相当します。

フードシェアリングは、まだ食べられる食品を無駄にせず、必要としている人々に提供することで、この問題を解決する大きなサポートになるはずです。

さらに、食料不安に対する解決策としても有効でしょう。フードシェアリングの活用により、食料を必要としている家庭や個人が安心して生活しやすくなります。

また、フードシェアリングはコミュニティの絆を強化する効果もあります。地域社会の中で食べ物を共有することにより、人々のつながりが深まり、助け合いの精神が醸成されるでしょう。

フードシェアリングは持続可能な社会を築くための重要な一歩となり、環境保護や社会福祉の面で大きな貢献を果たすことが期待されるアクションです。

フードシェアリングの拡大に向けた取り組み

フードシェアリングの将来的な普及と拡大には、今後もいくつかのアクションが必要になるでしょう。

まず、周知と啓発活動は欠かせません。より多くの人々にフードシェアリングの重要性と利点を理解してもらうために、学校や地域社会での教育プログラム、キャンペーンの展開が望ましいでしょう。

法制度の整備も求められます。食品のシェアに関する法的な問題を取り除き、企業や個人が安心してフードシェアリングに参加できる環境を整えることは非常に重要です。

そして非常に大きな役割を果たすのが、「企業と自治体との連携」です。企業が余剰食品を提供しやすい環境を作り、住民のみなさんに近い存在の自治体がフードシェアリングを支援する政策を推進することによって、取り組みの効果が大幅に向上する可能性があります。

このような取り組みによって、フードシェアリングはより広く普及し、社会全体で食品ロス削減と食料不安の解消に向け、大きな一歩を踏み出すことができると考えられます。