一次産業から三次産業まで一貫して取り扱う六次産業は、地域資源の有効活用や地方経済の活性化など、多方面においてさまざまなメリットが期待できる産業形態として注目を集めています。

この記事では、六次産業の取り組み事例や効果などを詳しく解説します。

六次産業とは

六次産業とは、第一次から第三次までの産業形態を組み合わせることによって確立する産業形態です。

ここでは、六次産業の概要や定義、特徴、重要性になどについて見てみましょう。

六次産業の概要

六次産業とは、第一次産業(農業・漁業・林業)と第二次産業(製造業・加工業)、第三次産業(サービス業・販売業)を組み合わせた産業形態です。

生産から加工、販売までを一貫しておこなうことで、付加価値を高めやすくなります。事業者が直接消費者に商品を届けるメリットが生まれ、収益の向上が期待できる点も重要です。

六次産業の定義

六次産業の定義は、一次産業を基盤とし、二次産業や三次産業の要素を組み合わせて、新たな価値を創出することです。

具体的には、農業者がみずから収穫した作物を加工し、さらにその製品を直接販売する形態が典型的な例になります。この方法は生産者が中間業者を介さずに収益を得られるようになるため、収益の向上に貢献できるでしょう。

六次産業の特徴

六次産業の特徴は、地域資源を活用し、地元の特産品を高付加価値商品として提供する点にあります。

また、直売所やネット販売などの活用で生産者が消費者と直接つながることも可能であり、消費者のニーズに迅速に対応できる柔軟性も生まれるでしょう。地域経済の活性化や持続可能な農業経営に大きな効果を期待できます。

六次産業の重要性

六次産業の重要性は、前述した地域経済の活性化と持続可能な産業の確立にあります。

たとえば、地域の特産品を広く知ってもらうことにより、地域ブランドの確立や観光客の誘致に役立つでしょう。また、生産者が加工や販売までおこなうことで、収益の多様化と安定化が図れます。

六次産業の課題

メリットが多い六次産業ですが、一方では課題も残されています。ここでは、初期費用や衛生管理、マーケティングなどの課題について紹介します。

高額な初期費用がかかる

六次産業に取り組む際には、設備投資や加工施設の整備など、高額な初期費用がかかります。中小規模の事業者にとって、この初期投資が大きな負担となることが少なくありません。

資金調達や融資を受けるための準備もあり、この段階でつまずくケースも考えられます。十分な準備や行政の補助の利用などが必要になるでしょう。

衛生管理が必要になる

六次産業では、食品を加工する過程での衛生管理が重要になります。2021年からはHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)が衛生管理法として義務付けられました。

HACCPは食品の安全性を確保するための国際基準であり、異物混入などの危害要因の分析をはじめとした管理をおこなうシステムです。

加工施設や設備の清掃、従業員の衛生教育、製品の品質管理を徹底することが必要になり、事業者によっては従来よりも厳しい衛生管理が求められるようになります。

マーケティングなどの専門知識が必要

六次産業は単に生産と加工をおこなうだけでなく、販売戦略やマーケティングの専門知識が求められます。消費者のニーズの把握や市場調査、効果的なプロモーション活動など、専門的なスキルが必要になるでしょう。

また、オンライン販売やSNSを活用したマーケティングなど、現代の多様な販売方法やプラットフォームに対応する能力も重要です。

六次産業の取り組み事例

次に、六次産業での取り組み事例を見てみましょう。地域、企業、農業観光業など幅広い分野で六次産業が振興されています。

地域での六次産業の取り組み例

地域での六次産業の取り組み事例として、地域の特産品を活かした加工品の生産が挙げられます。

たとえば、特産の果物を使ったジャムやジュース、地元の野菜を使った加工食品などは地域性を押し出し、地元の農産物の価値を高める効果があります。

企業における六次産業の事例

企業における六次産業の事例では、大手食品メーカーが農場を持ち、自社で生産・加工・販売までを一貫しておこなうケースがあります。

また、企業独自のブランド力を活かし、付加価値の高い商品を市場に投入できるメリットが生まれる点も見逃せません。

農業における六次産業の事例

農業における六次産業の事例では、農家が自ら収穫した野菜や果物を使って加工品を製造し、販売する取り組みがあります。

たとえば、地元の農産物を使ったピクルスやドライフルーツ、手作りジャムなどは多くの消費者から人気を集めています。

農家が直接消費者に商品を提供することで、農産物の付加価値が高まり、収益の向上が期待できる方法です。

観光業における六次産業の事例

観光業における六次産業の事例として、観光農園や体験型農業施設の運営などが挙げられます。

観光客が農作業を体験し、その場で収穫した農産物を加工して持ち帰ることができる施設や、地元の農産物を使った料理を提供するレストランやカフェなどが代表的です。

このような施設を通して地域の魅力を伝え、地域経済を活性化させる効果が期待できます。

六次産業の効果

実際に六次産業を手がけた際、どのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは考えられる六次産業の4つの効果について紹介します。

地域振興への効果

六次産業は地域振興に大きな効果をもたらします。地域の特産品を加工し、高付加価値商品として販売することで、地域の知名度が向上するでしょう。

また、地元のイベントや直売所を通じて観光客を呼び込めるため、地域経済の活性化につながります。住民の生活の質向上効果も期待できるでしょう。

産業の付加価値向上への効果

六次産業は、産業の付加価値を向上させる効果もあります。生産者が自ら加工や販売をおこなうことにより、高付加価値の商品が提供しやすくなるでしょう。

たとえば、農産物を原材料とした加工品や地元の特産品を使った商品は、その品質や独自性から高い評価を獲得しやすくなります。高い評価は収益増加をまねき、持続可能な経営が可能になるでしょう。

地域資源の活用への効果

地域資源の活用にも、六次産業の形態は大きな効果を発揮します。地域の特産品や自然資源を最大限に活用し、地域独自の商品やサービスを提供することは、その価値を高める重要な要素です。

たとえば、地元の食材を使った加工品や観光資源を活かしたサービスは、地域の魅力を広く伝える手段になり、ファンやリピーターを獲得しやすくなるでしょう。

雇用創出への効果

生産から加工、販売までを一貫しておこなうことで、さまざまな分野での雇用機会が生まれます。

たとえば、農作業に加えて加工業や販売業、さらには観光業など多岐にわたる雇用の創出が可能になるでしょう。地域住民の就業機会が増え、地域全体の経済活動の活発化につながります。

地域の魅力を知るきっかけに

六次産業は地域の特色が反映されやすいため、今まで気づかなかった魅力に気づくきっかけにもなります。

六次産業がもたらす魅力

生産者が直接加工や販売をおこなうことで、地域の特性や文化が商品に反映され、消費者は地域の個性を身近に感じられます。商品の背景にあるストーリーが消費者の共感を呼び、地域全体の魅力が高まるでしょう。

地域資源の活用による魅力

地元の新鮮な食材を使った加工品や、地域の自然を活かした観光サービスなどは、地域資源の活用による魅力の再発見です。地域独自の価値や魅力が際立ち、消費者に「ここにしかない」体験を提供するでしょう。

地域固有の商品やサービスの魅力

地元の特産品を使った加工品や、地域の伝統工芸など地域ならではの固有品を取り入れた製品やサービスは、地域の特色を色濃く反映し、消費者に特別な魅力を感じさせるでしょう。地域の独自性は消費者の支持を得る大切な要素です。

地域との交流を通じて感じる魅力

直売所や体験イベントを通じて、生産者と直接触れ合う機会が増えることにより、消費者は商品だけではなく、生産者の思いや地域の背景にも触れ、深い満足感を得やすくなります。地域のファンやリピーターを増やすチャンスになるでしょう。

六次産業への取り組みの方法

六次産業への取り組み方法は、地域主導、企業主導で注目点が異なります。ここではそれぞれの違いや、そのほかに注目するべき点などについて紹介します。

地域主導の取り組みの方法

地域主導の六次産業は、地域住民や地元組織が中心となって進めます。地域の特産品を活かした加工施設の設立や直売所の運営など、地域全体で取り組めるものが望ましいでしょう。

取り組みを通して結束力が高まれば、持続可能な経済活動が実現しやすくなります。

企業主導の取り組みの方法

企業の資本力やマーケティング力を活かすことにより、地域資源の新たな価値創出が可能となります。

たとえば、大手企業が地域の農産物を使って高付加価値の商品を開発し、地域ブランドを活かしたプロモーションも六次産業の代表事例です。

連携や協働の重要性

地域の農作物を地元農家が生産し、特産品を企業が加工するなど、各層が持つ強みを活かせる連携体制や協働体制も重要です。

地域・企業の連携で互いに補完し合うことにより、持続可能な六次産業の体制の確立を目指せるでしょう。

教育や人材育成の取り組み

六次産業の発展には、教育や人材育成が欠かせません。とくに、次代を担う地域の若者や新規参入者に対し、セミナーや研修、現地でのトレーニングなどで六次産業に関する知識や技術を伝えることは重要になるでしょう。

「ロカスタ」を使ってみよう

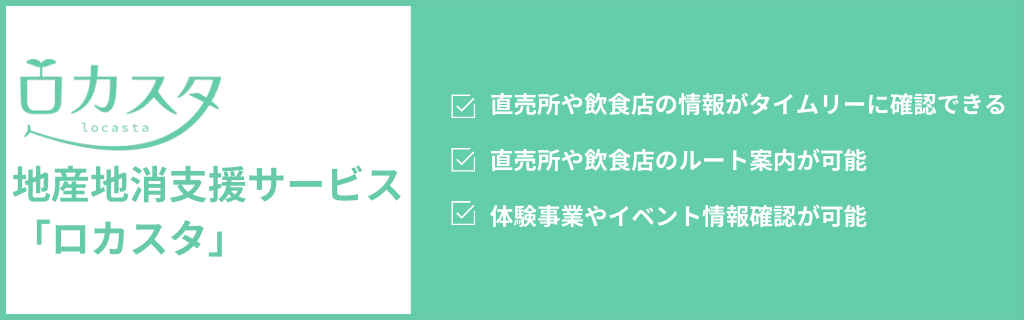

六次産業を通して地域振興や売上・所得増を目指すのなら、「ロカスタ」がおすすめです。ここではロカスタについてご紹介します。

ロカスタとは?

ロカスタとは、農業者・飲食店と地産地消に関心を持つ消費者をつなぐ方法としておすすめのアプリです。直売所や地産地消の商品などをwebへ手軽に情報発信できるため、地域振興や売上アップを目指す事業者も利用しやすくなっています。

生産者やサービス提供者が仲介業者を挟まずに直接発信することにより、六次産業の要である「付加価値を高める」点にも大いに役立つでしょう。地元ならではの魅力を積極的に発信し、六次産業の振興に貢献します。

直売所や飲食店を調べてみよう

ロカスタは事業者が直売所や飲食店などの情報を自分でリアルタイムで登録できるため、消費者も購買や体験の機会を逃さずにキャッチできるシステムです。

よりスピーディーで確実性の高い情報発信と受信ができるため、事業者と消費者の双方が満足できるでしょう。

まとめ

六次産業は地域資源を最大限に活用し、地域の魅力を引き出すための重要な生産形態です。生産者が加工や販売をおこなうことにより、付加価値が高まり、地域経済の活性化につながるでしょう。

成功のためには、地域住民や企業の努力のほか、教育や人材育成も重要です。六次産業を通じて、地域の独自性を強調し、持続可能な発展を目指しましょう。