自治体の防災体制を考えるにあたり、避難者の支援システムは円滑な避難生活に欠かせません。

最新防災テックは支援手続きのスリム化と安全面の強化に貢献する防災システムです。

今回は防災テックの意義やメリット・デメリットなどについて紹介します。

避難所で起きているリアルな課題とは?

災害発生時、避難所では多くの課題が浮き彫りになります。特に「情報が混乱する」という問題や、「職員と住民双方の負担」には対応策が求められるでしょう。

ここでは、それぞれの課題とその背景について見ていきましょう。

避難所運営の現場で起こっている情報の混乱

災害時、避難所では情報の共有不足や混乱が深刻な問題になることが多くあります。

例えば避難所の開設初期には、避難者の受け入れや施設の安全確認、トイレの確保など、多岐にわたる業務が同時進行で行われますが、情報の伝達が不十分な場合、避難者の不安が膨らみ、運営に支障をきたしかねません。

適切な情報管理と共有体制の構築が、避難所運営の円滑化には不可欠です。

職員・住民双方に負担が大きい現状

避難所の運営は限られた人員で多くの業務をこなさなければならず、職員にとって負担になります。

また、住民側も長時間の待機や不十分な情報提供により、ストレスを感じることも少なくありません。特に、受付時の手続きが煩雑であったり、避難所内での生活環境が整っていなかったりする場合、職員と住民側双方のストレスが大きくなることも考えられます。

課題にどう立ち向かうか?

このような課題の対処策として、避難所運営のデジタル化が挙げられます。

例えば、スマートフォンを利用した事前受付システムを導入することで、避難者の情報を迅速に収集・管理し、受付時の混雑を緩和することができます。

また、避難所内の混雑状況や必要な物資の情報をリアルタイムで把握するシステムを活用することで、よりスムーズな避難所運営が可能になるでしょう。

防災テックとは?注目される理由と全体像

防災テックとは、自然災害などの緊急時に役立つテクノロジーを活用し、災害対応力を向上させる分野です。このような技術を使いこなすことにより、スムーズな避難者支援につなげることができます。

防災テックとは?

防災テックとは、「防災」と「テクノロジー(Technology)」を組み合わせた造語で、AI、IoT、ビッグデータ、ドローンなどの先進技術を活用し、災害の予測、警告、対応、復旧活動を支援する技術やサービスです。

例えば、地震警報システムや防災アプリ、水位監視システム、ドローンによる被害状況の確認などがあり、災害の早期発見、迅速な情報伝達、効果的な救助活動の実施、被害の最小化に役立ちます。

国の方針

2021年に内閣府が設立した「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム(防テクPF)」では、地方公共団体のニーズと民間企業の先進技術をマッチングすることで、効果的な災害対応の構築を進めています。

マッチングサイトの開設やマッチングセミナーの開催を通じて、地方公共団体と民間企業の交流を促進し、防災における先進技術の導入を支援することが目的のひとつです。

自治体が今動く理由

自治体が防災テックの導入を急ぐべき背景には、災害の激甚化や複雑化などがあります。

従来の手作業中心の避難所運営では対応が難しくなっていることは事実であり、先進技術の導入は有効なソリューションになるでしょう。

防災テックの導入により、避難所での情報共有や物資管理の効率化が期待され、住民の安心を守る体制が整います。

自治体に役立つ防災テックの具体例

防災テック導入事例として、AIを活用した災害予測、ドローンによる被害状況の確認、避難者支援システム、防災教育などが進められています。

ここでは、自治体が採用しやすい防災テックの具体例を紹介します。

AIを活用した災害予測

AI技術の進化により、過去の災害データや気象情報を解析し、災害発生の予測精度が大幅に向上しています。

たとえば、地震や台風、大雨による河川氾濫など、膨大なデータをAIがリアルタイムで解析し、危険度の高い地域や発生時刻を予測します。

これにより、自治体は早期の避難勧告や警戒情報の発信が可能になり、住民の安全確保をさらに向上させられるでしょう。

ドローンによる被害状況確認

災害発生時には、被害範囲の特定や安全確認が必要です。

職員が立ち入るのが危険な現場や広範囲の地域でも、ドローンを活用すれば迅速に詳細な映像や写真を取得できます。

ドローンによって入手した情報により、自治体は被害の全体像を正確に把握し、救助や支援活動の優先順位の決定や、避難指示の発令を適切に行うことができるでしょう。

避難者支援システム

避難者支援システムは、災害時に避難者情報の一元管理を実現できる仕組みです。

住民はスマートフォンなどから避難所の受付手続きや安否情報の登録ができるようになり、自治体側は避難者数や属性、必要な物資などをリアルタイムで把握できます。

どちらも受付の混雑緩和や支援物資の最適な配分、家族間の安否確認を効率的に行えるようになり、公平で有益な支援を進められるでしょう。

防災教育

防災教育は、住民や職員が災害時に適切に行動できる力を身につけるために有効です。

最近では、デジタル教材やシミュレーションアプリを活用した防災訓練が普及し、現実に近い環境で避難や対応の練習ができるようになっています。

また、学校や地域で定期的に実施される防災教室や訓練を通じて、災害発生時の自助・共助の意識も高められています。

避難者支援におけるシステム導入の必要性とは?

従来の避難所運営にはさまざまな課題がありましたが、近年ではITを活用したシステム導入によって改善が進んでいます。

ここでは、従来の運営が抱えていた課題と、システム導入による変化について見てみましょう。

従来の避難所運営の課題

従来の避難所運営では、避難者の受付や情報管理が紙や手作業中心で行われていました。

そのため、受付に長い列ができたり、避難者名簿の記入ミスや情報の伝達漏れが発生しやすかったりという問題が確認されています。

また、支援物資の配分や安否確認も非効率で、職員やボランティアの負担が大きく、住民の不安や混乱を招くこともあります。

システム導入でどう変わるのか?

システムを導入することで、避難者の受付や情報管理がデジタル化され、手続きが効率的になります。

スマートフォンや端末を使った情報登録や確認が可能となり、避難者の待ち時間や職員の作業負担が大幅に軽減されるでしょう。

また、避難者数や必要物資の把握、安否確認もリアルタイムで行えるため、全体の運営がスムーズになり、住民の安心感の向上に繋がります。

避難者支援システムを導入するメリットとポイント

避難者支援システムを活用することで、避難所運営に多くのメリットが生まれます。

ここでは、情報の集約や受付手続きの効率化、問い合わせ対応の負担軽減といった主なメリットやポイントなどについて紹介します。

情報の集約が可能に

避難者支援システムの導入は、避難者の氏名や年齢、健康状態、必要な支援内容など多様な情報を一元管理できます。

紙での記録と異なり、情報の入力ミスや伝達漏れなどが減り、必要な情報を迅速に把握できるため、支援体制の強化につながるでしょう。

災害発生時の混乱を可能な限り抑え、関係者間での連携や情報共有も円滑になります。

避難所の受付を簡単に

避難者支援システムの導入により、住民はスマートフォンや受付端末を使ってスムーズに受付手続きができます。

従来の紙による名簿記入に比べて待ち時間が短縮され、受付作業のミスも大幅に減少します。記入漏れも減り、より正確な情報をやり取りできるようになるでしょう。

また、避難所スタッフも複雑な手続きの簡略化が可能になり、運営負担が軽減されます。避難者にとっても職員にとっても、ストレスの少ない受付環境を実現しやすいシステムです。

避難所関連の自治体への問い合わせを減らす

避難者支援システムを活用することで、避難者の状況や避難所の混雑度、配布物資などの最新情報がリアルタイムで共有されます。

住民や家族が避難所の状況をウェブやアプリで簡単に確認できるようになるため、自治体への電話や窓口での問い合わせの大幅な減少が期待できるでしょう。

職員の負担軽減と、迅速で正確性の高い情報伝達が同時に実現します。

“支援力”を未来につなぐ防災テックの力

防災テックの導入で、自治体の避難者支援は大きく進化する可能性を秘めています。

ここでは、「人を守る」という本来の目的や、テクノロジーの力で実現できる支援、災害に備える自治体の取り組みなどについて見てみましょう。

避難者支援は”人を守る”根本的なミッション

避難者支援は、単なる手続きや業務ではなく、「すべての人の安全と命を守る」という自治体の根本的なミッションです。

災害時には誰もが不安や混乱に直面しますが、正確な情報提供や迅速な支援体制が住民の生命を守る確率を上げることは間違いありません。

自治体や関係機関が連携し、支援の本質を忘れず、いざという時の現場対応力を高めることが求められます。

テクノロジーで支援を後押し

AIをはじめとした先進的なテクノロジーは、避難所運営や避難者支援の現場を大きく変えています。

リアルタイムで情報を集約・共有したり、遠隔地から状況を把握したりすることで、より効果的な支援が可能です。

新しい技術の導入により、これまで手作業で行っていた業務の負担が軽減され、支援活動そのものの質も向上します。

災害に備える自治体を応援

多くの自治体が、防災テックを活用して災害への備えや避難者支援を強化しています。

日々の防災訓練やシステム導入、住民への情報提供など、地道な取り組みが未来の安全につながります。

今後も新たな技術やノウハウを柔軟に取り入れ、地域特性に合わせた防災体制の構築が求められていきます。住民・職員・地域が一体となり、災害から命と暮らしを守る自治体の挑戦を、システム提供という視点から支えていきたいところです。

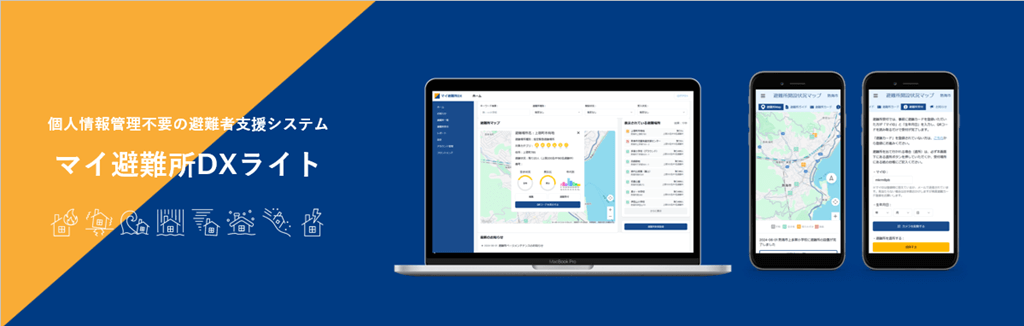

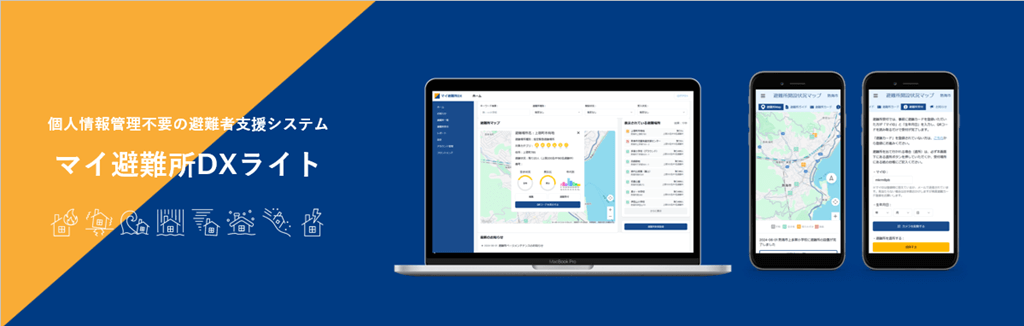

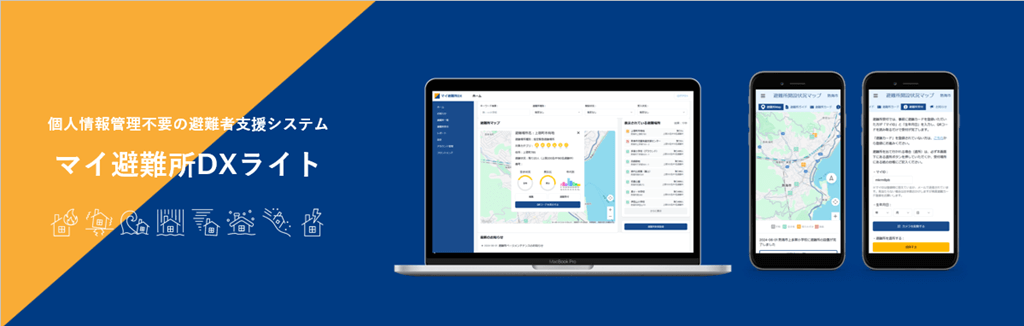

個人情報管理不要の避難者支援システム「マイ避難所DXライト」のご紹介

「マイ避難所DXライト」とは、個人情報管理不要の避難所管理システムです。

こちらのシステム導入で、住民は空き避難所を発見、適切に避難ができ、受付もスムーズに。

自治体職員は受付が簡略化され、防災本部にて迅速な情報把握や正確な判断のうえ、初動対応を取ることができます。

「受付システムを導入したいけれど、個人情報を取得することになると大変」というお悩みに対応していますので、ぜひ一度ご覧ください。

▼詳細はこちらからご覧ください。

-150x150.jpg)