ごみ減量資料室代表・東洋大学名誉教授

山谷 修作

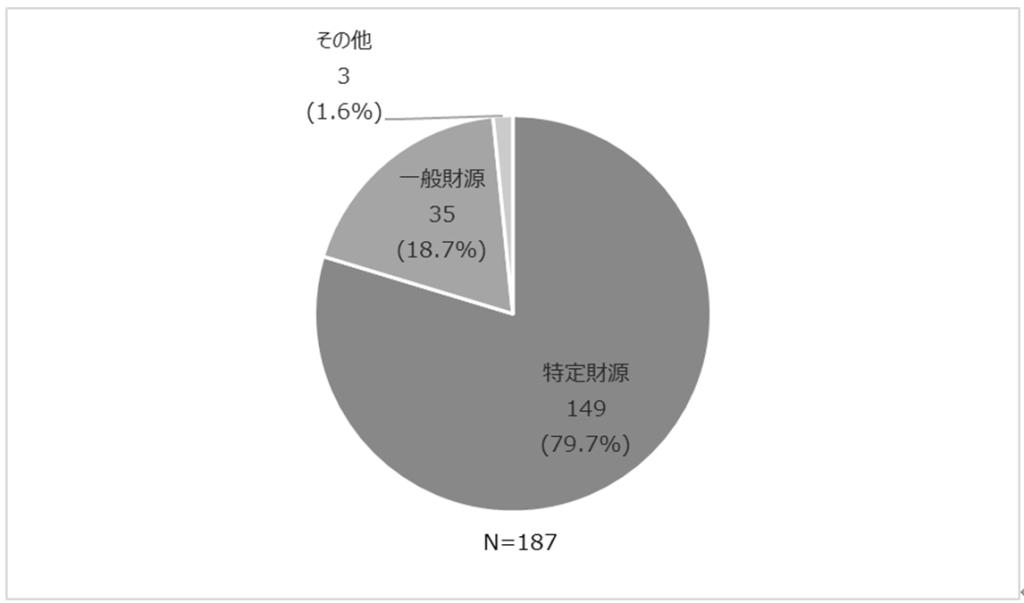

家庭ごみ有料化の手数料は会計制度上、一般会計に繰り入れられるが、多くの地方自治体では一般財源とは切り分け特定財源として位置付けて、有料化制度の運用経費のほかごみ減量・リサイクルの推進などに活用されている。

(出所)山谷修作「第4回全国有料化都市アンケート調査」2012年

手数料収入を特定財源化している有料化市の比率については、図1に示すように、筆者の第4回全国有料化都市アンケート調査の結果では8割に及んでいた。この結果を引き出すには大変な手間を要した。当方の目論見と異なり、一般財源の扱いとした回答が多数を占めたからであった。一般財源を一般会計と勘違いしたものと気づき、「一般財源の扱い」と回答したすべての市に電話確認して取りまとめたのが、この円グラフであった。

有料化制度を運用するには、有料指定袋の作製・流通費などの経費がかかる。手数料収入から制度運用経費を控除した部分をここでは「手数料収益」(=手数料収入-有料化制度運用経費)と呼んでおこう。その使途についての基本的な考え方は、ごみの手数料はごみ減量などごみ関連の事業に充てる、というものであった。一例として2004年10月に有料化を実施した八王子市の手数料収入約10億円の2023年度の使途を確認すると、有料化制度運用に要した2.52億円を除いた手数料収益は、資源物拡充策の6.73億円と全体の3分の2を占め、戸別収集、啓発、生ごみ減量、不法投棄対策などに充当されている。自治体によっては、秋田市や苫小牧市のように、基金制度を設けて中間処理施設や最終処分場の整備資金を積み立て運用することもある。

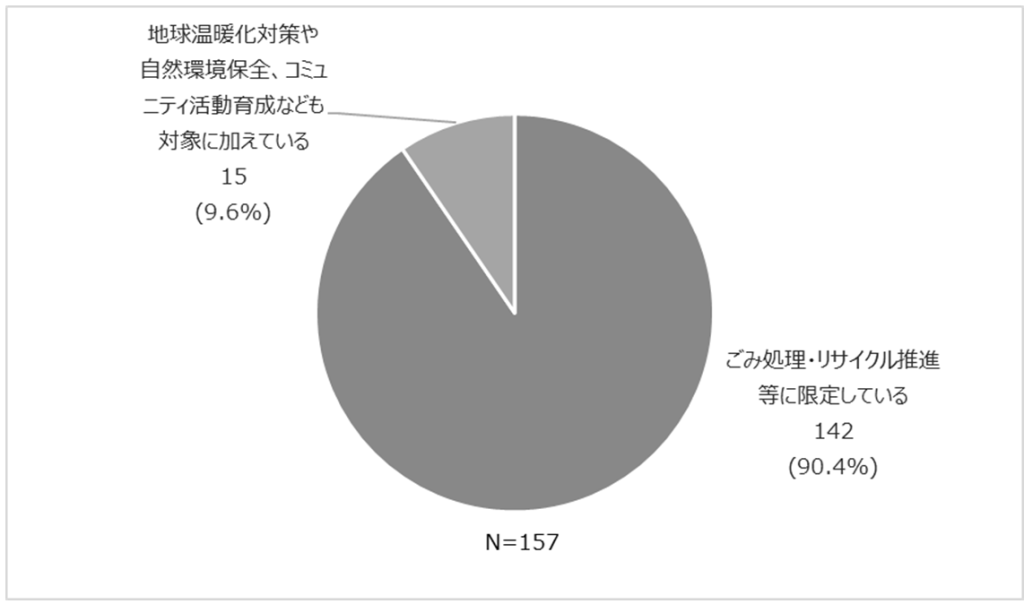

(出所)山谷修作「第4回全国有料化都市アンケート調査」2012年

だが、手数料収益の活用対象はごみ減量・リサイクル推進・処理施設整備などごみ関連にとどまらず、より広範な環境政策事業やコミュニティ活動支援に領域を広げつつある。筆者の調査では図2に示すように、手数料収益の活用対象を地球温暖化対策、自然環境保全、コミュニティ活動支援などにも広げている有料化市が全体の1割を占めていた。

地球温暖化防止への関心が高まってくると、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)開催地となった京都市をはじめ一部の都市で、住宅用太陽光発電設備導入支援など地球温暖化対策事業を使途に加える自治体も散見されるようになった。大阪府池田市は、有料化実施と同時に環境基金条例を制定施行し、手数料収益を資源物売却収入とともに積み立てて、太陽光発電システム設置補助、雨水タンク設置補助、生ごみ処理機購入補助、カーシェアリング支援、3R推進活動の拠点「エコミュージアム」運営支援など幅広い環境政策事業を推進している1)。

注 1) 第4回全国有料化都市アンケート調査(筆者実施、2012年)の回答に基づき2012年4月、市に電話ヒアリングを実施、2024年11月に最近の運用状況を電話で確認。

| 市民還元事業財源:約5億円 (1)資源循環型社会促進策 ・集団資源回収奨励金 ・拠点回収等資源化制度維持 ・クリーンにいがた推進員育成 ・ごみ集積場等設置補助金 ・啓発情報誌発行・アプリ普及 ・生ごみ減量化・食品ロス削減 (2)地球温暖化対策 ・環境教育・環境学習支援 ・町内LED防犯灯設置補助 | (3)地域コミュニティ活動の振興 ・ごみ出し支援事業 ごみ出し困難世帯支援活動への助成 ・地域活動への支援 地域課題の解決を図る活動 支援額:20万円迄/町内会 (4)未来投資に向けた取組 (2021年度より追加) ・環境学習のモデルプログラム ・環境優良事業者認定制度 |

手数料収益を地域コミュニティ活動の振興に用いる代表的な都市は新潟市である。表1に手数料収入の市民還元先を示した。全国的には(1)が多く、一部に(2)を加える自治体が散見されるところ、(3)のように市民のごみ出し支援活動を行う自治会などに対する助成、自治会やNPOなどによる地域を住みやすくするための活動に対する助成にまで展開する取組みは、有料化制度に新たな可能性を切り開く試みとして注目に値する。

ごみ出し支援制度では、自治会などが事務をとり、支援を利用したい住民、支援に協力したい住民のマッチングを行い、市に登録申請すると、1回のごみ出しにつき150円の補助を受けることができる。その補助単価の配分については、市の説明では、「たとえば120円くらいを協力員にお渡しして、30円は事務局の報告などの事務手続きとして活用して2)」もらうイメージである。現在、登録する自治会などが323団体、利用世帯の数は1,180世帯に及んでいる3)。

注 2) 2011年度第2回新潟市ごみ処理手数料還元市民検討会議会議録。

3) 新潟市廃棄物対策課への電話ヒアリング(2024年11月)による。

地域課題の解決を図る活動に対する支援の事例として、側溝清掃や花壇整備など環境美化活動、ペットボトルのキャップ回収活動、廃食油を利用したエコキャンドルづくり、地球温暖化を考える学習会、市民福祉活動の取組みとしての防犯パトロール、地域文化を学ぶ勉強会、高齢者支援としての緊急連絡カードの作成活動など、自治会やコミュニティ協議会、NPOなどが企画した多様な活動が挙げられる。

市が設置した「ごみ処理手数料還元市民会議」(主に自治会やコミュニティ協議会の代表者で構成)での委員発言から、面白そうな活動支援の事例を一つ紹介しておこう。若い時に昭和のジャズブームを経験した高齢者と地域の若者との交流を図ることを狙いとして、ジャズクラブを呼んでジャズコンサートを開催したところ、会場には年寄りから若者まで約100人が参加するなど好評で、地域の活性化に助成金を役立てることができたという4)。

注 4) 2009年度第1回新潟市ごみ処理手数料還元市民検討会議会議録。

ごみの手数料収入をごみ関連の枠を超えて使用する際には、使途について手数料の負担者である市民の理解を得るよう努めること、そして使途の実績について情報公開することが重要である。

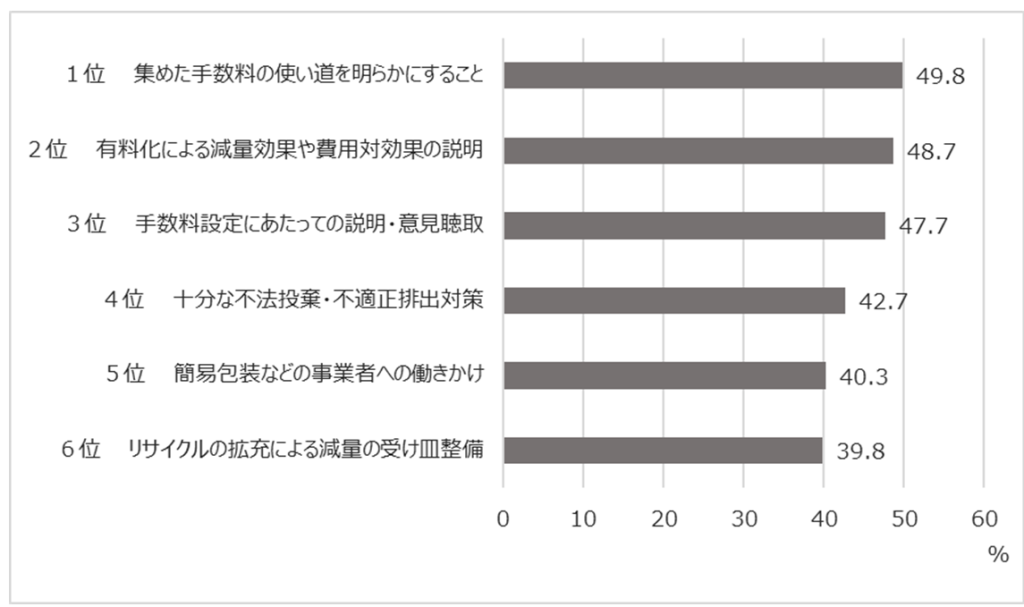

(注)7位以下の回答省略。回答者数988人。複数回答可。

(出所)練馬区2010年度区民意識意向調査

手数料の使途について、市民の関心は高い。図3に示すように、東京都練馬区が2010年度に実施した区民アンケート調査では、「家庭ごみ有料化を実施するとした場合、どのような点に配慮すべきだと思いますか」との質問に対し、最も多かった回答は「集めた手数料の使い道を明らかにすること」で、回答者全体の5割を占めていた。このことからも、有料化の実施にあたっては、市民の関心が高い手数料の使途明確化が市民理解を深める上で大切であることを確認できる。地方自治体が有料化の導入に向けた準備をするときには、手数料収入の使途の検討が欠かせない。

<参考文献>

新潟市清掃事業概要各年度板

新潟市ごみ処理手数料還元市民検討会議会議録(2009~2014年度)

新潟市市民還元事業検証に関するとりまとめ

新潟市清掃審議会2024年度第1回会議録・資料4「令和6年度市民還元事業について」

八王子市資源循環白書2024年度版

練馬区2010年度区民意識意向調査(練馬区循環型社会推進会議第6希第6回会議配布資料、2011年5月19日)

【筆者主要著書】

『ごみ減量政策』

その他山谷修作著書参考資料はこちら

-150x150.jpg)