ごみ有料化を検討する上で大切なごみ処理手数料の料金体系。

さまざまな方式があり、どの方式が自分の自治体に適しているのか。それぞれの方式のメリット・デメリットは何か。分かりやすく解説いたします。

はじめに~現在のごみ有料化実施状況~

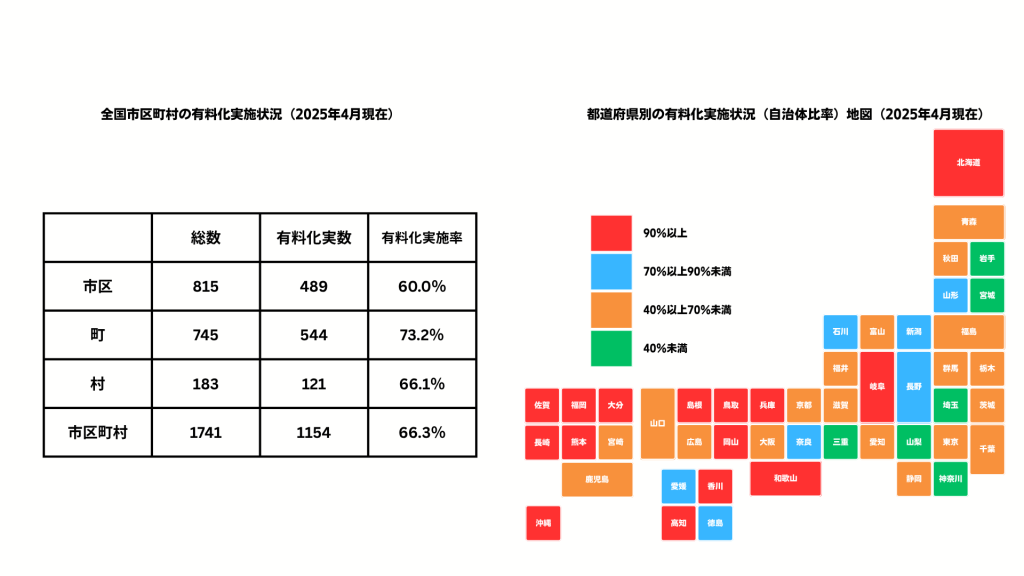

ごみ有料化は年々増加しており、ごみの減量や資源化の促進、住民の意識改革、そして財政負担の軽減などを目的として、多くの自治体で導入が進められています。2025年4月時点では全国の市区町村1741のうち、65%以上の1154がすでに家庭ごみの有料化を実施しています。

特に「町」における有料化は総数745の町のうち544が実施し、実施率は73.2%と最も高い数値を示しています。次いで「村」が66.1%、「市区」が60.0%となっています。

ごみ処理手数料の徴収方法

まず、ごみ処理手数料の料金体系をご紹介する前にどういった方法で徴収するのかをご紹介します。

指定ごみ袋方式:ごみ袋自体に料金を上乗せする方式

量を特定できコストが最小限に済むため、一番一般的。材質や形状、印刷内容、国産・海外製など、仕様に応じて調達します。

課金額は0.5円~2円/L程度が多く、課金額は高いほど減量効果は期待できますが、負担感がでるため批判が出る可能性があります。一方安すぎると有料化実施にあたっての事務コストが得られる収入よりも高くなってしまうことがあり、本末転倒になってしまう可能性もあります。

その他:シール券

粗大ごみで一般的ですが東京23区内では事業系ごみもシール券方式をとっている自治体も多いです。

ホログラム付きや特殊印刷など、ごみ袋以上に仕様の幅が広く、価格帯にも幅があります。ものによってはごみ袋以上に高価になることもあり、課金額や仕様をよく検討の上採用するのが良いでしょう。

手数料の料金体系

続いて手数料の料金体系についてご紹介します。

環境省「一般廃棄物処理有料化の手引き(令和4年3月改訂)」によると、手数料の料金体系の設定には①排出量単純比例型②排出量多段階比例型③一定量無料型④負担補助組合せ型⑤定額制従量制併用型の5種類あります。それぞれ特徴があり、運用するにあたりメリット・デメリットがあります。

排出量単純比例型(単純従量方式)

排出量単純比例型はごみの量に応じて手数料を支払います。

例えば、ごみ袋1枚あたりに決まった金額がかかる場合、手数料は「1枚あたりの手数料 × ごみ袋の枚数」で計算されます。ごみの量が増えれば増えるほど、支払う手数料も増えます。

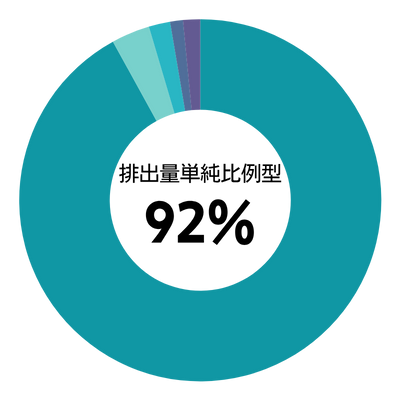

制度がシンプルで分かりやすく、ごみを出す量を細かく管理する必要がないため、運用にかかる費用が安く済みます。そのため、この方式を採用する自治体が大多数。

弊社(G-Place)調査の2024年に公開した「第9回一般廃棄物処理有料化の係るアンケート」にて、手数料の料金体系について質問をしたところ262自治体中92%の241自治体が排出量単純比例型を採用していることが明らかになりました。

ただし手数料の単価が低い場合、ごみを減らそうという意識(排出抑制)が働きにくい可能性があるため、注意が必要です。

その他の料金体系については資料DLして確認!

その他4つの特徴やメリット・デメリット、それぞれをまとめた比較表についてはお役立ち資料「ごみ袋有料化における料金体系の理解~単純従量方式・超過従量方式の比較と導入のポイント~」でご紹介しています。

ご興味のある方は資料ダウンロードページ内の一番下「5) お役立ち資料」より無料DLできますので、お気軽にご覧ください。