ごみ袋を有料化する自治体が増加傾向にあります。なぜごみ袋が有料化をする自治体が増えているのでしょうか。なぜ地域によってごみ袋の料金も異なるのでしょうか?

この記事では、ごみ袋有料化のメリット・デメリットや、ごみ袋有料化の仕組みを解説していきます。

ごみ袋の有料化とは

ごみ袋の有料化とは、単に「購入したごみ袋でごみを出す」ということにとどまりません。「自治体が指定したごみ袋でなければ収集場所に出しても回収しない」という意味もあります。

有料化されている自治体、されていない自治体に分かれているため、お住まいの地域によってはピンとこない人もいるかもしれませんが、有料化にしている自治体は増加傾向となっています。

令和4年3月に発表した環境省のデータによると指定ごみ袋を既に導入していると回答したのが、1,698件中1403件の82.6%*とほとんどの自治体が指定ごみ袋を導入していることがわかります。

*環境省「地方公共団体におけるバイオプラスチック等製ごみ袋導入のガイドライン」

なぜごみ袋が有料になったのか

ごみ袋の有料化導入において、その背景には環境省の「廃棄物処理法に基づく基本方針」が関係しています。この方針は廃棄物の排出を最小限に抑え、可能な限り再利用やリサイクルを推進することを目指す内容です。

地球温暖化対策や自然共生社会の実現を促進するため、廃棄物の削減は世界的に重要視されています。その流れを受け、国は自治体に対し、具体的な活動として、ごみの量を正確に把握し、減らす取り組みを行うよう求めるようになったのです。

この方針に基づき、自治体はさまざまな施策を展開することになりました。ごみ袋の有料化はその一環です。

地域住民に対し、指定のごみ袋を使用するよう求めることにより、ごみの量を把握しやすくする目的があります。同時に分別を促進し、ごみの排出量を減らすことも大切な目的です。

さらに、指定するごみ袋は再生利用しやすいように設計をして、自治体のリサイクルシステムにも貢献している場合もあります。

ごみ袋有料化の導入により、自治体は廃棄物処理のコストを削減するだけでなく、環境への負荷を軽減し、再生可能な資源の有効活用を促進できる可能性が高まります。

また、地域住民の環境への意識が高まり、より持続可能な生活を考えるきっかけになることも期待される一面もあります。ごみ袋の有料化は環境保護と地域住民の生活品質向上の両面で大きな効果をもたらすと考えられています。

ごみ袋の有料化のメリット

ごみ袋の有料化のメリットは多岐にわたります。

まず、有料化により家庭ごみの排出量が削減され、環境への負荷が軽減されます。同時に資源物の分別排出が促進され、リサイクルがより活発になる点にも注目です。リサイクルの活発化は地球資源の保護に大きく貢献します。

さらに、3R(Reduce、Reuse、Recycle)の理念が普及し、ごみに対する意識も高まります。自治体の取り組みによって地域住民の意識が高まれば、資源の浪費が抑えられたり、自然環境への負担を減らせたりなどの好影響が生まれやすくなるでしょう。

ごみの削減により、焼却場や最終処分場の延命化も期待できます。補修や再建などに必要な費用が抑えられ、自治体の財政負担が軽くなる可能性が考えられるでしょう。

また、環境への負荷が軽減されると同時に、地域の景観や健康への影響も最小限に抑えられます。事業者は環境負荷を考慮した販売方法や製品開発を推進し、より持続可能なビジネスモデルを構築する契機も生まれるでしょう。

このように、ごみ袋の有料化は環境保護と持続可能な社会への貢献を実現する重要な施策となります。自治体や企業、市民が連携し、ごみ問題に取り組むことで、より住みよい社会を築くことにつながるはずです。

ごみ袋の有料化のデメリット

メリットが多い一方、ごみ袋の有料化にはデメリットが生じることも確かです。

まず、各家庭の金銭的負担が増加することが挙げられます。それにともない、一部の人々はコンビニエンスストアなどへの不法投棄や不適正なごみ出しを増やす可能性が否定できません。

この問題は、環境への負荷や地域の美観を損なうだけでなく、リサイクルや資源の有効活用を妨げる可能性もあります。

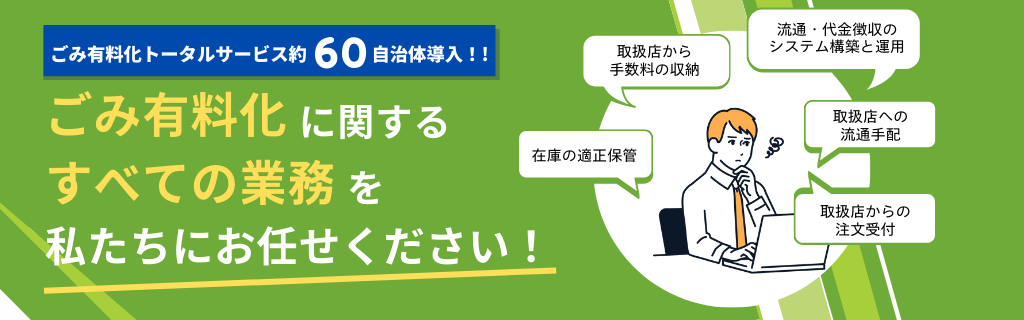

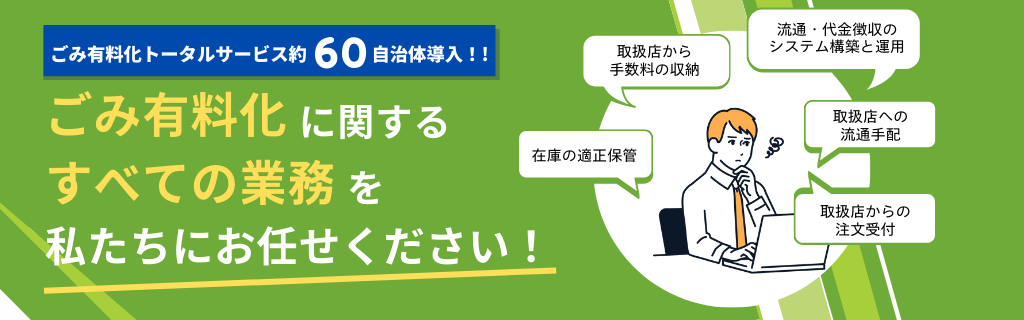

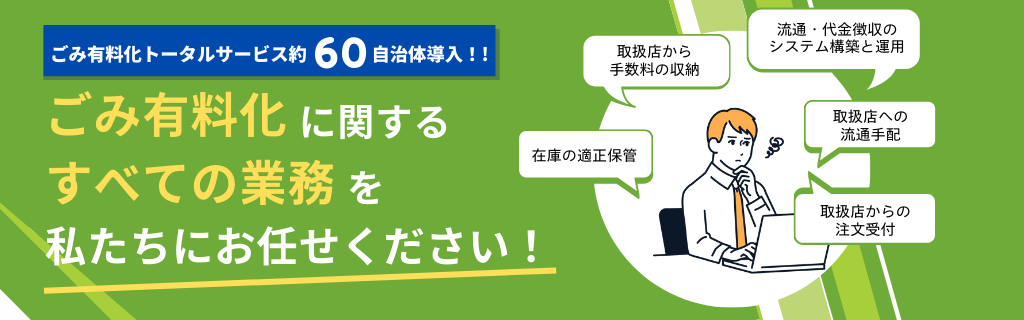

さらに、指定袋の販売店では事務負担も増えるでしょう。事務負担に加え、在庫管理の面でも、旧指定袋からの移行には課題が生まれがちです。公の施策である以上、民間企業に過剰な負担や課題を背負わせることは良策とはいえない面があります。

このようなデメリットに対処するためには、適切な啓発活動やサポート策が必要です。地域住民に対して料金の支払い負担やリサイクルの重要性について理解を求め、気持ちよく実行できるようなビジョンの提示が求められます。

また、指定袋販売店や自治体も効率的な管理システムを整備するなど、民間の負担を最小限に抑える取り組みも重要です。

自治体ごとのごみ袋の有料化の取り組み

ごみ減量資料室代表・東洋大学名誉教授山谷 修作先生の調査によると2024年6月時点のごみ処理手数料を徴収している有料化の実施数は1148件*でした。

*山谷修作「全国市区町村の家庭ごみ有料化実施状況 (2024年6月現在)」

日本の自治体はおよそ1,700強の市区町村のため、約66%が有料化に舵を切っていることが分かります。その中から具体的な事例を見てみましょう。

【北海道登別市】

登別市では平成12年から有料化に踏み切っています。その結果、ごみの全体量を36%削減することに成功しています。一方、資源ごみの収集を無料にする施策もおこなわれており、分別収集を促進した一面も見られます。

【京都府京都市】

平成18年に有料化になった京都市では、市が策定した「循環型社会推進基本計画」を元に独自の取り組みを続けています。その結果、ごみの量を大幅に削減することに成功するとともに、リサイクルへの意識も高まりました。

ほかの自治体でも成功例が報告されており、とくにごみの量の大幅削減やリサイクルの推進に目立った結果が現れているようです。自治体の施策と地域住民の取り組みが功を奏した結果だといえるでしょう。

なぜ自治体によって違うのか

有料化されたごみ袋を調べてみると、自治体ごとにデザインや色が異なっています。「国の方針が基本になって始まった施策なのだから共通化しているのでは?」と思うかもしれませんが、特に決まりはなく、自治体の自主性や自由度に任されている状態です。

その理由は廃棄物処理法が関係していました。廃棄物処理法では、家庭ごみの分別方法、収集方法、処理方法は地方自治体に一任されています。そのため、指定のごみ袋も自治体ごとに独自のカラーを取り入れることができるのです。

たとえば、カラス被害が多い地域では、カラスが嫌う黄色を取り入れたごみ袋が採用されています。雪でごみ袋が見づらくなる地域も目立つ色が使われているようです。

外国人居住者が多い地域では、日本語だけではなく、英語、中国語、韓国語などより多くの人が理解しやすい文字が書かれていることもあります。

自治体ごとに異なる理由は、その自治体の事情が関係しているといえるでしょう。地域住民の人々の使いやすさや収集のしやすさ、鳥害や獣害を遠ざける意味合いなど、土地柄が反映されたごみ袋が使われています。

ごみ袋の有料化の仕組みとは

ごみ袋有料化の仕組みは、簡単に言えば「出すごみの量にともなって手数料がかかる」という構造です。地域住民自身で処理手数料の一部(またはすべて)を負担することになっており、税金とは別の扱いになります。

手数料の負担方法は自治体によって異なりますが、多くの場合、指定ごみ袋を購入する(ごみ袋の有料化)ことで負担するケースが導入されています。

ただし、自治体によってはごみ処理手数料の支払いがない「認定袋」もあります。この認定袋は自治体によって「単純指定ごみ袋制度」などさまざまな呼び方をされています。

基本的に、指定ごみ袋は自治体が指定した業者から購入可能です。とはいえ限定された店舗のみではなく、一般的なスーパー、コンビニエンスストア、ネット販売など幅広い場所で手軽に購入できます。

ごみを出すことに費用がともなうことで、ごみそのものを出したくないという意識が生まれたり、出すとしても量を減らしたりなどの効果が期待できます。前述した自治体ごとの事例のように、今後も大きな効果につながる可能性があるシステムです。

ごみ袋の有料化の費用と使い方

ごみ袋の有料化により、地域住民には負担する費用が発生しました。その費用(指定ごみ袋の価格)も自治体によって異なります。40~45リットルのサイズが多くありますが、価格は1枚10円~50円と幅があり、自治体ごとに決定されています。この価格は処理費用が上乗せさているかされていないかが、自治体によって費用が異なる大きな理由のひとつだと考えられます。

地域住民はごみを出す量(使う指定ごみ袋の枚数)に応じてごみ処理費用の一部を負担することになります。費用を節約したいと思えばごみを出す量が減る傾向が強くなるため、自治体全体でごみの削減が進む効果も生まれます。

ごみ袋の有料化はごみが減る可能性が高まるとともに、処理費用も集めやすいというメリットがあるのです。

ごみ袋の有料化による環境への影響

前述の通り、ごみ袋の有料化はごみの量そのものを減らす効果が期待できます。自治体によってはすでに大きな成果を出していることもあり、今後も継続したいと考える自治体や地域住民も多いでしょう。

また、指定ごみ袋の素材そのものから環境配慮をしている自治体もあります。

たとえば新潟県南魚沼市では、プラスチック樹脂に米粉・米ぬかなど自然成分を混ぜたバイオマスプラスチック製のごみ袋を開発しました。近年問題視されている海洋汚染の一種・マイクロプラスチック問題への対策になるほか、温室効果ガスを削減する効果も期待されています。

現代はあらゆる面で環境への配慮が求められるようになりました。ごみ袋の有料化もその一端をになう側面があるといえるでしょう。

【参考】

※環境省「参考資料1.有料化事例集」