1. はじめに

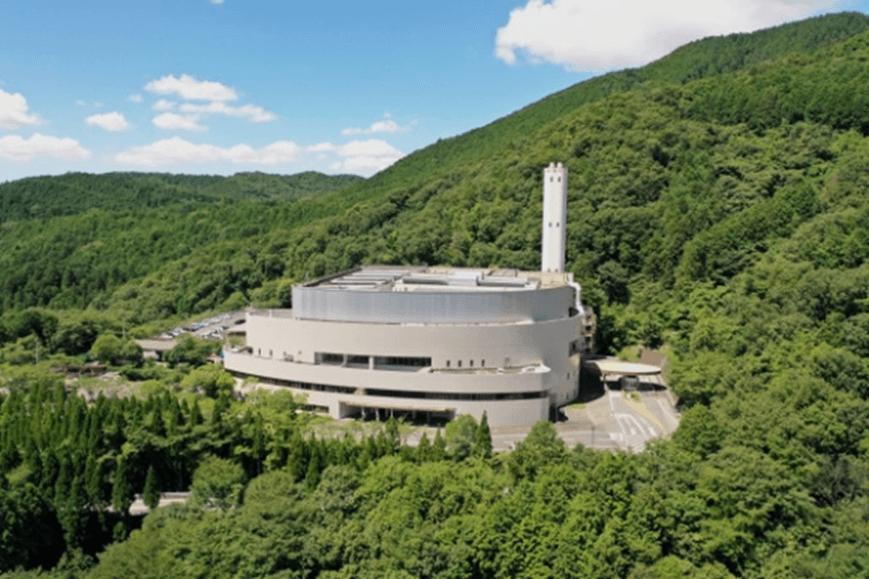

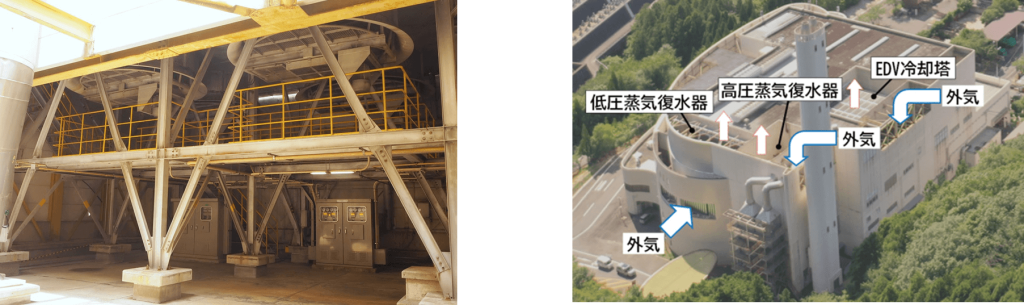

大阪府箕面は,東京の高尾,京都の貴船と共に「日本三大昆虫生息地」と称された地域である.箕面市環境クリーンセンターは,明治の森箕面国定公園にほど近い山あいに位置するごみ処理施設である(図 1).本施設はボイラー・タービンや湿式有害ガス除去装置(EDV)等を備えており,大型ファンにより復水や冷却を行っている(図 2).これらのファンは外気を 1 日中強く吸い込み続けており(図 3),かつ本施設は山に囲まれていることから,ファン周辺には多くの昆虫が吸い寄せられる.ここで観察される昆虫は,周 図1. 箕面市環境クリーンセンター外観囲の昆虫相を如実に反映したものであるため,本施設はごみ処理施設としての機能だけでなく,昆虫相調査拠点という機能も有しているといえる.本稿では,本施設におけるこれまでの調査結果を踏まえ,ごみ処理施設の昆虫相調査拠点としての活用の可能性について報告する.

2.本施設で観察される昆虫

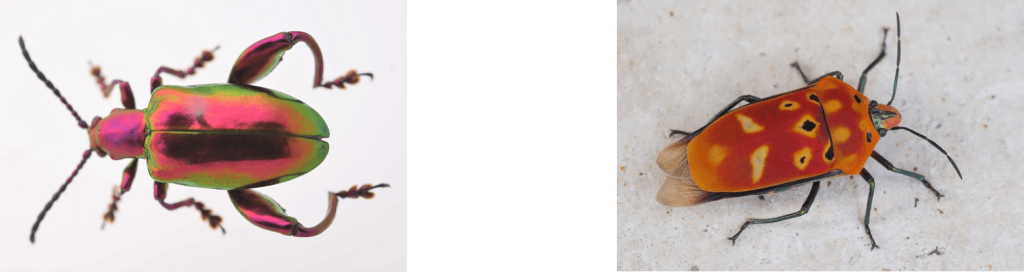

本施設の冷却ファン周辺で観察される昆虫は多岐に渡る.コウチュウ目では夏にはクワガタムシが多く見られるが,本施設は標高約 330m に位置していることから,ノコギリクワガタは少なく,ミヤマクワガタが多い.チョウ目では箕面を代表するチョウともいわれるテングチョウが大量飛来することもある.カメムシ目では秋から冬にかけてクサギカメムシが大量に見られる.本施設の冷却ファンは地上 10.5m に設置しているが,アオマツムシをはじめとするバッタ目の姿もある.また,施設近傍に河川(勝尾寺川)があることから,アメンボやカワゲラ等の飛来も多い.オオセンチコガネ等の糞虫もよく見られる.ごみ処理施設は衛生害虫と無縁でないが,クロゴキブリは少なく,むしろ山地性のオオゴキブリがよく見られる.図 4 には本施設で観察される代表的昆虫をいくつか例示する.

3.外来種や遇産種の察知

本施設でも外来種は多く見られる.マツヘリカメムシ,ヨコヅナサシガメなどは普通に観察され,外来ハゴロモの姿も確認している.2019 年夏には,東南アジアに分布する昆虫であるフェモラータオオモモブトハムシも確認している(図 5).本施設においてフェモラータオオモモブトハムシを発見した時点では,大阪府下からの報告は確認されていなかったため,箕面昆虫館や大阪府への報告を行ったが,その後,箕面市と接する池田市において同時期に大量に発見されていたことが報告された.このことから,本施設には外来種の飛来といった昆虫相の変化をいち早く察知できる「アンテナ」としての能力があるといえる.

外来種以外にも遇産種が確認されることもある.2020 年は南方系のキンカメムシの一種であるアカギカメムシの飛来が全国的に報告されたが,本施設でも 2020 年から 2021 年にかけ,50 頭以上のアカギカメムシを確認している(図 6).

4.啓発施設としての取り組み

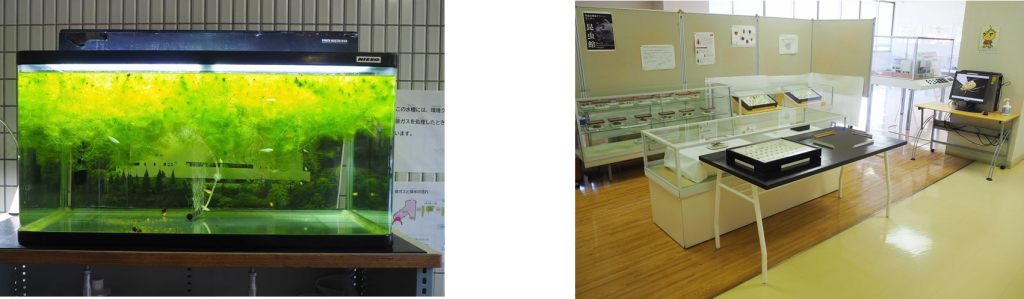

施設は,ごみ減量・リサイクルの啓発施設としての役割も担っており,本施設の長期包括運営事業者である荏原環境プラント株式会社の協力も受け,来訪者の見学や市内小学校の社会見学に対応している.リサイクル意識醸成のために「ごみとして捨てられたがまだ使えるもの」を展示したり(図 7),排ガスの洗浄に伴う排水がきれいに処理されていることが実感できるよう,排ガス処理水を使用したメダカ・水草の育水槽を展示したり(図 8)と,可能な限りの工夫を

行っている.本施設における排ガス処理水は下水道放流であり,定期的に水質測定を実施しているが,この水質測定結果は下水道放流基準に適合しているかの確認のみならず,水生生物の生育との関連性評価にも有効である.本施設では湿式有害ガス除去装置による排ガス処理を行っており,酸性ガスが水酸化ナトリウムにより中和されるため,処理水には塩分が含まれる.塩分濃度は水質測定項目に入っていないが,簡易測定では 0.3-0.4wt%程度の塩分を含むことを確認している.現状この排ガス処理水で,メダカ(観賞用品種),タニシ,ヌマエビは十分に生育できており,メダカやヌマエビは水槽内で繁殖もしている.水草としてマツモも投入しており,これもよく繁茂している.

これらの展示に加え,本施設で採集した昆虫の一部も標本展示することで,本市の昆虫の多様性や外来種問題への理解,昆虫に対する好奇心の醸成を図っている(図 9).昆虫は数 mm サイズのものも多数あるため,拡大写真を閲覧できる端末を設置するなどの工夫も行っている.

5. 昆虫相調査拠点としての可能性

ごみ処理施設は全国に数多く存在しており,本施設と同様,冷却ファンによる外気取り込みが行われている施設も多い.そのため,昆虫相調査拠点としてのごみ処理施設活用の可能性は全国に潜在していると考えられる.表 1 にはごみ処理施設における昆虫相調査の利点と難点をまとめた.冷却ファンに着目した昆虫相調査,という観点だけであれば,様々な業種の工場や発電所も活用できる可能性があるが,ごみ処理施設は特に親和性が高いと考えられる.

表1. ごみ処理施設における昆虫相調査の利点と難点

| 利点 | 特段の施設改造等は不要で,今すぐ始められる.ごみ処理施設(特に一般廃棄物処理施設)の多くは自治体が設置者であることから,外来種の発見や昆虫相の変化を速やかに行政に伝達することが可能.ごみ処理施設はごみ減量等の啓発施設としての役割を担っていることが多いため,調査によって得られた知見は環境啓発の一環として活用できる.得られた標本は啓発施設内に展示しておくことで誰でもアクセス可能となり,死蔵されることがない.ごみ処理施設は気温や風向風速等の気象記録をとっていることが多いため,昆虫の出現と気象条件の関連評価が可能. |

| 難点 | 設備の稼働状況により飛来数が大きく増減する.飛来した昆虫の確認となるため,昆虫の生息環境(食草,繁殖環境等)は直接的には確認できない.飛翔性がないまたは弱い昆虫(ナナフシ,オサムシ等)は補足しにくい.逆に飛翔性が極めて高い昆虫(トンボ等)も補足しにくい.往来車両や搬入ごみに付着していた昆虫が散逸し,それが補足される可能性が否定できない.そのため施設周辺に本来生息している昆虫との区別がつきにくい場合がある. |

いくつかの難点はあるものの,ごみ処理施設における昆虫相調査は,特段の施設改造もなく今すぐにでも簡単に始めることができるという利点は大きい.ごみ処理施設の冷却ファンに飛来する昆虫は,維持管理上不要な存在であり,掃除の対象にしかなっていないことがほとんどだと思われるが,そこから得られる知見は計り知れない.ごみ処理施設における昆虫相調査は定点での観測であることから,令和 3 年 1 月に観測対象種目の変更(縮小)が行われ,今後の発展的な調査方法が議論されている気象庁の「生物季節観測」の補完及び拡充的役割を担うことができる可能性もある.

また,林や草の中に生息している昆虫の数を定量的に把握することは難しいが,ごみ処理施設に飛来する昆虫の数を把握することは容易である.施設の稼働状況による飛来数の増減はあるものの,一定稼働条件下での飛来数調査は難しいことではない.ごみ処理施設の冷却ファンに飛来する昆虫の調査には,昆虫の生息環境を直接確認できないという難点があるが,飛来数を把握することで,周辺環境の変化を推察することは可能であると考える.例えば,本施設でもよく見られるオオセンチコガネは,獣糞と関係が深いため,オオセンチコガネの飛来数の変化は施設周辺における獣(ニホンジカ等)の生息数の変化を反映している可能性がある.

6. おわりに

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一般廃棄物(産業廃棄物)処理施設の維持管理の技術上の基準には「蚊,はえ等の発生の防止に努め,構内の清潔を保持すること.」とあり,ごみ処理施設と昆虫の関係においてはこの項目が想起されやすいが,ごみ処理施設に飛来する昆虫は周辺環境の多様性そのものを代表している.今後,全国各地のごみ処理施設からその地域の昆虫相の知見が集積され,また共有されることを期待したい。

執筆者情報

箕面市 植村 貴