2025年問題とは、国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となる超高齢化社会を迎えることにより、医療や福祉、経済、雇用など広範囲への影響を懸念する総称です。

2025年問題の概要や懸念される影響、自治体に求められる対応などについて紹介します。

2025年問題とは何か

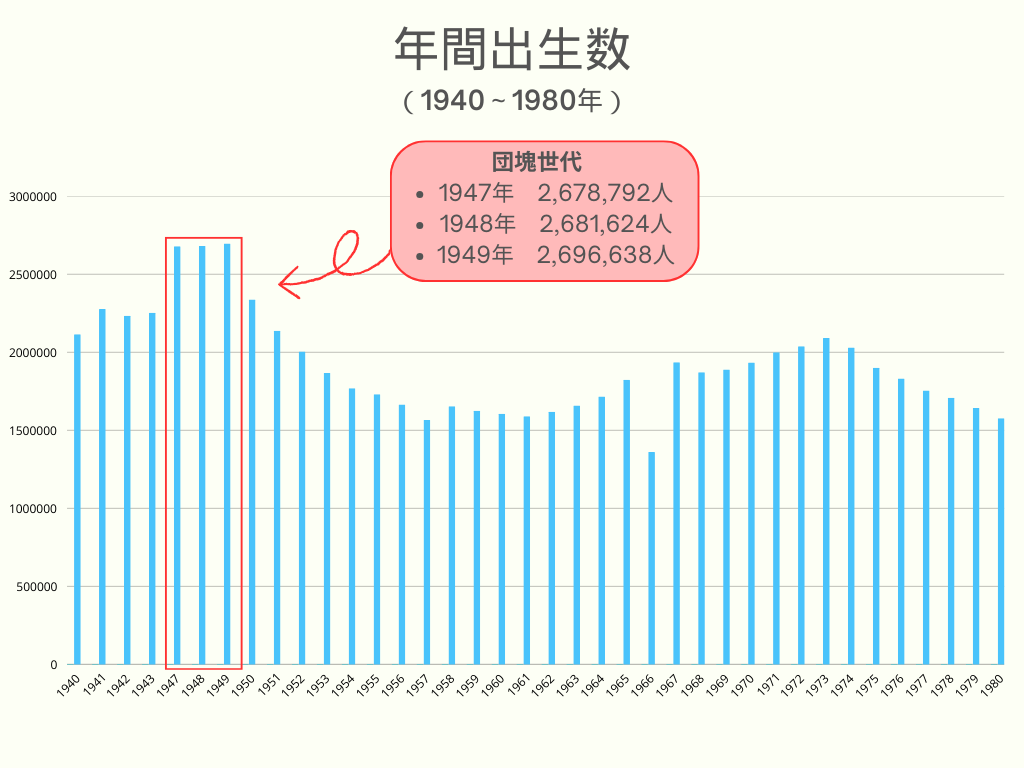

2025年問題とは、1947~1949年生まれの団塊世代が75歳以上の後期高齢者となることで、社会全体に多大な影響を及ぼす問題のことです。

団魂世代とはグラフでも見て分かるように、第二次世界大戦直後のベビーブーム時に生まれた世代を指し、どの年も250万を超えています。

この人口動態の変化により、医療費や介護需要の急増、社会保障費の拡大、労働力不足などが深刻化すると予想されています。

とくに自治体においては、地域包括ケアの整備や財政負担の増大への対策が急務になるでしょう。

高齢者人口の急増がもたらす影響

2025年に団塊世代が75歳以上の後期高齢者となり、高齢者人口が急増することで、医療や介護、社会保障費などにおいて多大な影響を及ぼすと考えられるでしょう。

医療費の増大

厚生労働省の見通しによると、医療給付費と介護給付費は増加が予想されています。

2025年には医療給付費が約48兆円、2040年には68兆〜70兆円に達すると予測されており、その後も高齢者の増加が続けばさらに高額な費用が必要になるでしょう。

また、介護給付費については、2025年に約14兆円、2040年には約24兆円に増加する見込みです。

(参考)厚生労働省 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」等について

介護需要の増加

高齢者人口の増加は、介護サービスの需要をさらに高めます。とくに認知症や要介護状態の高齢者が増加することで、介護施設や在宅介護サービスの需要が拡大するでしょう。

一方、需要に対して介護職の人材不足が深刻化しており、質の高い介護サービスの提供が難しくなる可能性があります。

社会保障費の増大

高齢者が増加する中で安定した社会保障を維持するためには、社会保険料の引き上げが避けられないとされています。

65歳以上の高齢者が全体の約30%(※1)を占める一方で、20〜64歳の現役世代が約55%(※1)となり、高齢者を支える負担がますます増大する見通しです。

医療給付費の増加による負担は、社会保険料を支払う現役世代の負担に直結するでしょう。

※1 総務省統計局:「全国:年齢(5歳階級)、男女別人口」及び「(参考表)全国人口の推移」2024年(令和6年)8月確定値、2025年(令和7年)1月概算値 (令和7年1月20日公表)

労働力不足と経済への影響

1995年以降、日本の労働力人口は減少の一途をたどっており、2024年の労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は63.3%になっています。(※2)

これは労働市場にとどまらず、経済成長や産業の活性化に大きな課題をもたらしています。

※2 統計局 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果の要約

若年人口減少のビジネスへの影響

労働力供給の不足は幅広い分野で深刻化しています。とくにIT企業、建設業などでの人材確保が難しくなっており、企業の成長戦略が制約される可能性が否定できません。

また、消費市場においても、若年層をターゲットとした商品の需要減少が顕著になっています。

これまで主な消費者層だった20代から30代の人口減少により、ビジネスモデルの見直しを迫られる企業が少なくありません。

企業は新たな顧客層の開拓や業務効率化を図るなど、柔軟な経営戦略を推し進める必要が生じています。

医療・介護分野の人材不足

高齢化社会における医療・介護分野の人材不足は、極めて深刻な課題です。厚生労働省の推計では、2022年にの約215万人と比較すると、2026年度には+約25万人、2040年度には+約57万人必要と言われています。(※3)

さらに、人材不足はサービスの質の低下や従業員の過重労働を引き起こす可能性があります。

現場で働く人材を増やすためには、多様な人材を受け入れる政策や、職場環境の改善などが必要になるでしょう。

(※3)厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

事業承継問題

経営者の高齢化が進む中、後継者不足が深刻な問題となっています。2025年までに中小企業の約245万人の経営者が70歳以上となり、その半数が後継者未定の状況です。(※4)

この状況は地域経済や雇用にも影響を及ぼし、黒字企業でありながら廃業に追い込まれる事例も増えています。

改善の手を打たなければ、約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われるという試算もあるため、早急な施策が求められる問題です。

(※4)中小企業庁 中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題

2025年問題から起こる自治体の課題とは?

2025年の深刻化により、自治体はさまざまな課題に直面している状況です。

とくに、社会保障費の増加や医療・介護の需要増加、インフラや公共施設の老朽化対応は大きな悩みになるでしょう。

財政負担の増加

社会保障費の増大により、自治体の財政負担はいっそう重くなります。

高齢者人口が増加すると、年金や医療、介護といった社会保障費が急増しますが、予算は無限ではありません。自治体は予算の大半を社会保障費に割り当てることとなり、ほかの行政サービスの予算が圧迫される可能性が高くなります。

自治体は行政サービスの財政運営を維持するために、適切な財源確保や支出の効率化が求められることになるでしょう。

医療・介護サービスの提供体制の整備

高齢者の増加に伴い、医療・介護サービスの需要が急増します。これにより、地域ごとに医療・介護施設の整備や人材の確保が急務になります。

自治体は地域包括ケアシステムの推進や、医療・介護サービスの質の向上に向けた取り組みの強化が必要でしょう。

在宅医療の推進や介護ロボット技術の導入など、効率的なサービス提供方法を模索することも求められます。

インフラ・公共施設の老朽化対応

インフラや公共施設の老朽化は、自治体にとって重大な課題です。道路や橋梁、上下水道などのインフラが老朽化し、定期的な維持管理や更新が求められます。

とくに高齢者が増加する地域では、バリアフリー化や公共交通機関の整備も求められるでしょう。また、学校や福祉施設などの公共施設の老朽化も進行しており、これらの改修や更新には莫大な費用がかかります。

自治体はインフラ整備や公共施設の老朽化対応を計画的に進める必要がありますが、その財源や対応できる人材などの確保も同時に行わなければならないため、困難を感じる局面も増えるでしょう。

自治体が取り組むべき政策と施策

自治体は急速に進行する高齢化に対応するため、さまざまな政策や施策を実施する必要があります。

地域包括ケアシステムの推進、医療・介護分野の人材確保と育成、インフラの維持管理と更新は、自治体の最重要課題ともいえるでしょう。

地域包括ケアシステムの推進

地域で高齢者を支える体制を構築するために、地域包括ケアシステムの推進が不可欠です。

地域包括ケアシステムとは、医療・介護・予防・生活支援が一体となり、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援する取り組みです。

自治体は地域の医療機関や介護施設、ボランティア団体などと連携し、ネットワークを強化する必要があります。

また、地域内での情報共有やケアプランの作成を通じて、高齢者一人ひとりに合った支援を提供することも重要です。

人材確保と育成

医療・介護分野の人材確保と育成の推進は、やはり自治体の重要な施策のひとつになります。

高齢化が進む中、医療・介護従事者の需要はますます高まっていますが、供給が追いついていない状況です。

自治体は若年層や女性、高齢者など、さまざまな人材の確保に努めるとともに、職場環境の改善や労働条件の向上に取り組む必要があるでしょう。

また、介護ロボットやAI技術を活用した支援方法の導入も、人材不足の解消に寄与することが期待されます。

インフラの維持管理と更新

インフラの維持管理と更新は、自治体が取り組むべき重要な施策です。

道路や橋梁、上下水道などのインフラが老朽化しており、これらの修繕や更新には多大な費用がかかりますが、放置し続ければ重大事故や混乱の原因になります。

また、高齢者の増加に伴い、バリアフリー化や公共交通機関の整備が求められています。計画的な維持管理を進めるとともに、将来の利用者にとって安全で使いやすいインフラ整備が求められるでしょう。

他国の高齢化対策事例から学ぶ

高齢化対策は日本だけのも問題ではありません。諸外国でも少子高齢化が進み、積極的な対策を続けています。フランス、アメリカの例を見てみましょう。

【フランス】孤立防止対策と社会的支援

フランスでは高齢者の孤立を防ぐため、地域包括的な支援体制を構築しています。

例えば2003年の熱波による高齢者の死亡を受け、訪問活動や定期的な電話連絡サービスが強化されました。そのほか、地域の自治体やNPO、ボランティア団体が連携し、孤立した高齢者を早期に発見し支援する仕組みの整備も進められています。

このような活動により、高齢者の社会的孤立を防ぎ、住民同士の交流を促進する効果が期待できるでしょう。

【アメリカ】高齢者雇用対策

アメリカでは高齢者雇用促進に向け、1967年に雇用における年齢差別禁止法(ADEA)を制定しました。40歳以上の高齢者に対する差別を禁止する法律です。

この法律は、高齢者が労働市場で平等に競争できる性質を持ち、雇用を促進する効果が期待されています。また、65歳までの就業を支援するための就業促進策が積極的に取られていることも特徴です。

年齢に関わらず仕事を提供する企業に対しては税制優遇措置を行うなども施策もあり、高齢者雇用のひとつのモデルケースとして注目したい制度でしょう。

さいごに

2025年問題は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、社会全体に多大な影響を与える重要な問題です。

医療費や介護需要の増大、社会保障費の増加、労働力不足などは深刻化で、自治体の地域包括ケアシステム推進や財政負担の対策が求められています。

このような課題に対応するため、自治体は柔軟で効率的な政策と施策の実施が不可欠です。すでに取り組んでいる施策の推進や諸外国の事例参照などを行いながら、2025年問題の解決を目指していきましょう。