人口減少や高齢化が進む中、持続可能な都市づくりの手法として「コンパクトシティ」が注目されています。この記事では、コンパクトシティの定義やメリット、成功事例をもとに、自治体が採るべき戦略や課題、具体的な施策などについて紹介します。

コンパクトシティとは何か

コンパクトシティとは、都市機能を集約し、持続可能なまちづくりを目指す都市計画のひとつです。

この項では、コンパクトシティの定義や背景、都市圏との比較、導入の必要性、住民にとっての利点などを紹介します。

コンパクトシティの定義とその背景

コンパクトシティとは、都市機能を集約し、効率的なインフラ整備を進める都市計画のひとつです。

過疎化や人口減少により、分散型都市の維持が困難になっている昨今、自治体が持続可能な地域発展を実現するための施策として導入を進めています。

特に公共交通の充実や都市機能の再配置に重点が置かれ、利便性の向上と行政コストの削減が期待される施策です。

なぜ今コンパクトシティなのか

日本の地方都市では人口減少と高齢化が進み、都市の維持管理コストが増加しています。インフラの維持や公共サービス提供の効率を低下させる要因となっているのが実状です。

そのため、コンパクトシティの導入によって都市機能を集約し、財政負担を抑えながら持続可能なまちづくりを進める必要があります。

行政コストの削減や住民サービスの向上を目的に、全国の自治体で取り組みが始められ、注目を集めるようになりました。

コンパクトシティと都市圏の現状比較

コンパクトシティは都市機能を集約し、公共交通を軸とした効率的な都市運営を目指す都市計画です。

一方、広域型都市は都市機能が分散しており、住民の移動負担やインフラ維持コストが増大する課題があります。特に地方都市では車依存型の都市構造が進行し、高齢者や交通弱者の移動負担が大きくなりがちです。

コンパクトシティの導入により、住民の生活利便性が向上し、環境負荷の軽減も期待できるでしょう。

コンパクトシティが求められる理由

少子高齢化が進む日本では、自治体の財政負担が増大し、従来の分散型都市ではインフラの維持が困難になっています。

コンパクトシティの導入により、行政コストを削減しつつ、住民の利便性向上や公共交通機関の最適化を図ることが可能になるでしょう。

加えて、都市の中心部への人の流れを生み出すことで、商業の活性化や地域経済の成長にもつながります。

住民にとってのメリット

コンパクトシティの実現により、利便性・快適性・安全性が向上し、住民の生活の質が高まることが期待されています。

大きな注目点としては、医療機関や商業施設、公共交通機関が集約され、住民の移動負担が軽減されることです。高齢者や子育て世代にとって、医療・福祉・教育施設へのアクセス向上は大きなメリットになるでしょう。

また、公共交通の充実により、自転車や徒歩など、自家用車に依存しなくても生活しやすい環境が整います。

成功したコンパクトシティの具体例

コンパクトシティの導入に成功した自治体では、公共交通の整備や都市機能の集約が進んでいます。ここでは、日本の富山市をはじめ、海外の成功事例をご紹介します。

富山市の取り組みと成功要因

富山市は2007年からコンパクトシティ政策を推進し、公共交通の充実や都市機能の集約を進めました。

LRT(次世代型路面電車)の導入や公共交通の活性化により、住民の移動負担を軽減。これにより、中心市街地の活性化と環境負荷の軽減が実現されました。

行政が主導しながら住民の理解を得る取り組みを進めたことが、成功の大きな要因とされています。

オランダのグローニンゲンの事例

オランダのグローニンゲン市は、持続可能な都市づくりにおいて先進的な取り組みを行っています。2018年にはEUのMAKING-CITYプロジェクトの対象都市に選ばれ、「低炭素都市へのエネルギーシステム改革」を目指す実証プロジェクトに着手しました。

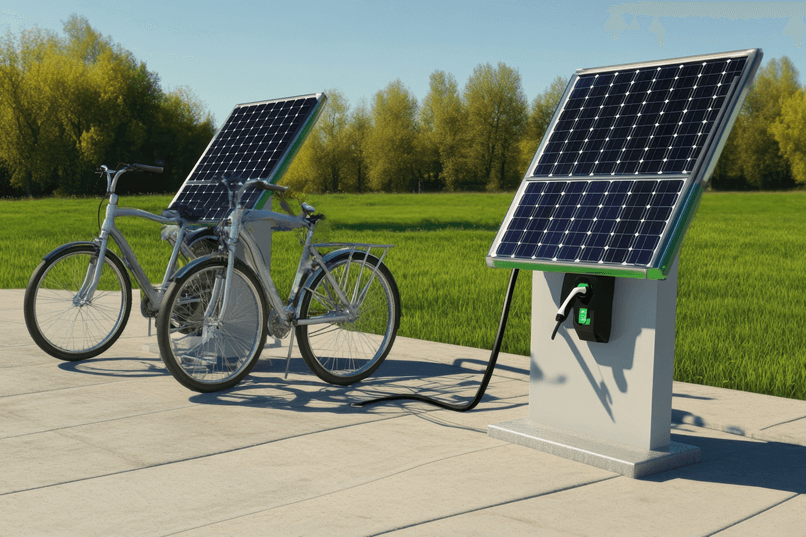

また、自転車利用が盛んな同市では、自転車レーンにソーラーパネルを設置し、電動自転車への電力供給を行うなど、再生可能エネルギーの活用にも力を入れています。

フランス・ナント市の成功要素

ナント市は、公共交通の充実と持続可能な都市づくりを推進しています。1985年にLRT(新型路面電車)を導入し、都市交通の軸としました。

さらに、歩行者専用空間や自転車専用道路の整備を進め、都心部での自動車利用を抑制しています。これらの取り組みにより、都市のコンパクト化と住民の利便性向上を実現しています。

国内外の成功事例が示す共通点

成功したコンパクトシティには、いくつかの共通点が見られます。

【1】公共交通の整備を通じて住民の移動利便性を向上させている。

【2】都市機能を集約し、無秩序な開発を抑制している。

【3】自治体が長期的な視点で政策を推進し、住民と協力しながら実施している。

このような要素を組み合わせることで、持続可能な都市づくりの実現につなげやすくなるでしょう。

自治体が直面する挑戦と課題

自治体は、多岐にわたる課題に直面しています。課題解決のために期待される施策・挑戦は今後必須だといえるでしょう。それぞれの課題について紹介します。

人口減少と高齢化社会

日本の多くの地域で、少子高齢化に伴う人口減少が進行しています。これにより、地域社会の活力低下や労働力不足の深刻化が懸念されるようになりました。

特に、若年層の都市部への流出が地方の人口減少を加速させていると考えられています。

地域の魅力を高め、若者の定住を促進する施策が求められるでしょう。

既存のインフラの老朽化

高度経済成長期に整備されたインフラが老朽化し、維持・更新が必要となっていますが、人口減少や財政制約により、適切な対応が難しい状況です。

しかし、放置すれば安全性の低下や災害時のリスク増大が懸念されるため、自治体は限られた予算内で効果的なインフラ管理と更新計画を策定する必要があります。

住民の多様なニーズに対応する方法

社会の多様化に伴い、住民のニーズも多様化し、高齢者、子育て世代、外国人住民など、それぞれの生活スタイルや価値観に合わせたサービス提供が求められる時代です。

自治体においては住民参加型の施策立案や、多様な意見を取り入れる仕組みづくりが重要になるでしょう。

地方経済の活性化問題

産業の空洞化や若年層の流出により、地方経済は停滞の傾向にあります。地域資源を活用した新たな産業創出や、観光振興、農林水産業の6次産業化など、多角的なアプローチが必要です。

都市部との連携やICT技術の導入により、地域の魅力を発信し、経済活性化を図る取り組みも重要になるでしょう。

交通インフラの整備

人口減少や高齢化により、公共交通の利用者減少が進み、運営の維持が困難な地域が増えています。交通手段の確保は、住民の生活の質や地域の活性化に直結する重要な施策です。

コミュニティバスの導入やデマンド交通の推進など、地域特性に合わせた柔軟な交通インフラ整備が求められています。

失敗しないための自治体の戦略

自治体がコンパクトシティを成功させるためには、成功例と失敗例の分析、課題解決策の策定、そして地域住民の理解と協力が欠かせません。具体的な戦略を見てみましょう

コンパクトシティの成功モデルと失敗例の比較

富山市は公共交通の活性化や中心市街地の活性化を推進し、コンパクトシティの成功例として知られています。

一方、青森市の再開発ビル「アウガ」は、初年度から赤字を計上し、最終的に経営破綻しました。

これらの事例から、持続可能な都市計画と財政的な持続可能性の重要性が浮き彫りになることが分かります。

自治体が直面する課題と解決策のポイント

自治体は、人口減少や高齢化、インフラの老朽化、住民ニーズの多様化、地方経済の停滞など、多岐にわたる課題に直面しています。

このような課題に対しては、地域資源を活用した新たな産業創出や、公共交通の再編、ICT技術の導入など、多角的なアプローチが必要です。

また、住民参加型の施策立案や、多様な意見を取り入れる仕組みづくりも重要になるでしょう。

地域住民の理解と協力を得るための工夫

コンパクトシティの推進には、地域住民の理解と協力を求める必要があります。

住民参加型のワークショップや説明会を開催し、意見交換の場を設けることで、住民の声を施策に反映させやすくなるでしょう。

また、成功事例を共有し、具体的なメリットを伝えることで、住民の関心と協力を得られる可能性が高くなります。

コンパクトシティの実現に向けた具体的施策

持続可能な都市を目指し、コンパクトシティの実現には、都市機能の集約、スマートシティとの連携、インフラと交通網の最適化が重要です。

持続可能な都市モデルとしてのコンパクトシティ

コンパクトシティは都市機能や居住エリアを中心部に集約し、公共交通を充実させることが重要です。

生活利便性の向上、地域経済の活性化、行政コストの削減、地球環境への負荷低減などの効果が期待されます。

スマートシティとの連携による発展戦略

コンパクトシティとスマートシティの融合により、都市機能の効率化と住民サービスの向上が期待されます。

ICT技術を活用し、交通、エネルギー、医療などの分野でデータを連携させることも、持続可能な都市運営の実現に近づきやすくなるでしょう。

都市インフラの最適化と交通ネットワークの強化

都市のコンパクト化は、徒歩や自転車での移動が可能な環境を整備し、公共施設や商業施設を徒歩圏内に配置することも、好影響が期待できます。

生活利便性の維持・向上、地域経済の活性化、行政コストの削減、地球環境への負荷の低減などの実現を目指せるでしょう。

今後の展望

人口減少と高齢化に対応し、コンパクトシティの進化やデジタル技術を活用した新たなまちづくりが求められています。コンパクトシティに関する今後の展望について見てみましょう。

コンパクトシティのさらなる進化と次世代の都市モデル

コンパクトシティはスマートシティとの融合により、都市機能の効率化と住民サービスの向上を図る次世代の都市モデルへと進化しています。

ICT技術の活用はその大きな柱となるもので、今後の技術進化への対応や自治体職員による操作の習熟などが求められるようになるでしょう。

デジタル技術を活用した新たなまちづくりの可能性

デジタル技術の進化により、都市政策の多くの領域でデジタルトランスフォーメーション(DX)が推進されています。

人口減少や少子高齢化といった課題に対応しながら、豊かな生活や多様な暮らし方・働き方を支える持続可能な都市、「人間中心のまちづくり」を実現するため、自治体が主体となって施策を進める必要があるでしょう。