近年、食品ロス(フードロス)を減らすためにアプリを利用する人が増えています。

食品ロスを減らすために適切な量を購入し、食材をできる限り活用することはサステナブルな社会にとってとても大切です。

食品ロス削減アプリを利用すると、食品ロスを減らせるだけではなく、お店の利益が増えたり、安く食品が買えたりするなどのメリットがたくさんあります。

食品ロス削減アプリの概要、食品ロスアプリを利用するメリット、おすすめアプリについて詳しく解説します。

食品ロス(フードロス)とは

日本では「食品ロス」と「フードロス」は混同され同義で使われることが多いですが、海外での「フードロス(Food Loss)」は、生産・収穫された食品のうち、輸送や製造、加工など消費者に届く前の段階で廃棄になってしまう食べ物のことで、「食品ロス(Food Waste)」は食べ残しや、家庭で捨てられてしまう食べ物を指します。日本国内での食品ロスはFood LossとFood Wasteを合わせたものを指します。

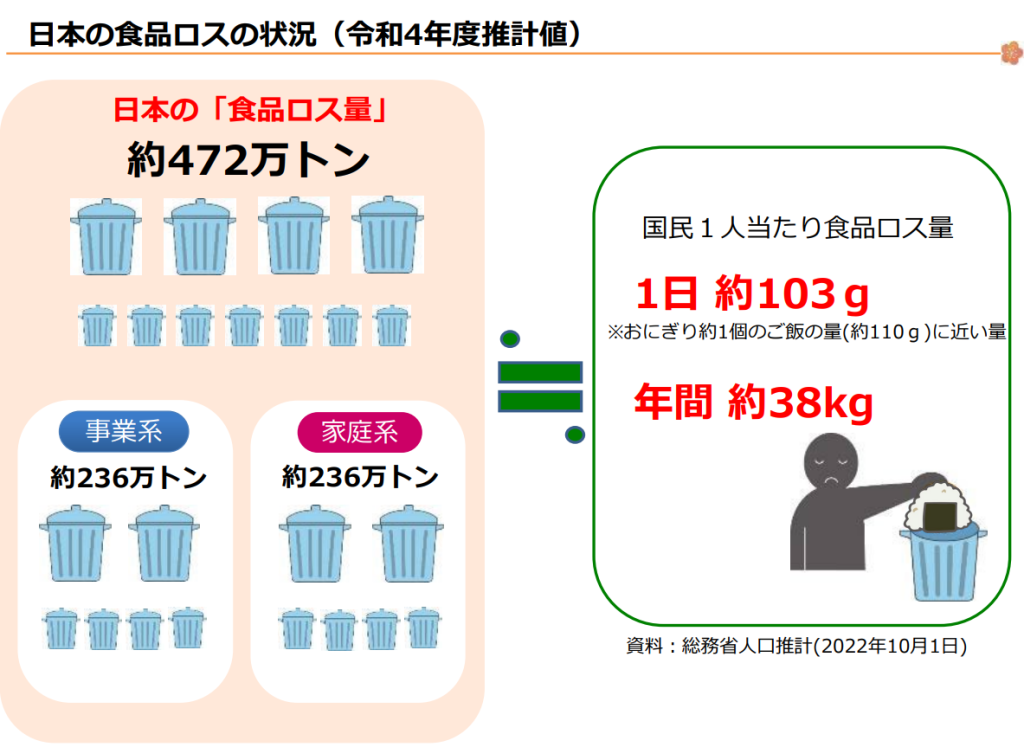

日本の最新(令和4年度)の食品ロス量は472万トン、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は236万トン、家庭から発生する家庭系食品ロス量は236万トンとなり徐々に食品ロス量は減少しています。

近年食品ロス対策のためにさまざまな取り組みが行われている中のひとつにフードシェアリングという仕組みがあります。余った食材や料理を消費者のニーズとマッチングする機会をつくることで、食品ロスを減らす仕組みです。 提供者側の具体的なメリットとしては食品ロス・廃棄コストの削減、売上増、新規顧客の獲得といった経済的メリット以外にも、SDGsへの貢献、ブランディングなどがあります。

また食品ロスを削減していくためには、ご飯を残さず食べるといった個人としての意識・活動はもちろんのこと、お店や自治体との協力も必要です。

今回は、スマホがあれば簡単に参加できる食品ロス削減アプリを紹介します!

食品ロス削減アプリとは

食品ロス削減アプリと呼ばれるものは主にフードシェアリングアプリです。

中でも通販型と店舗訪問型に分かれます。また、レシピアプリや食材管理アプリなども有効に活用することで食品ロスを削減できます。

ここではこの4種類をまとめて食品ロスアプリとして紹介します。

食品ロスアプリを活用する理由は?

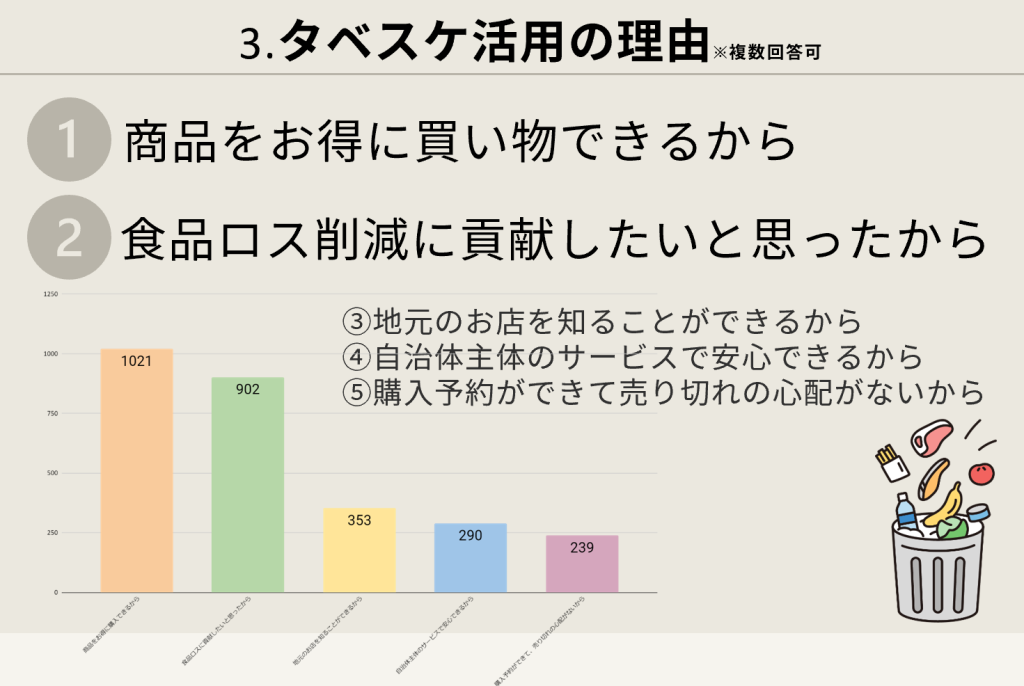

実際に現在食品ロス削減アプリを活用している人たちに理由を伺ったところ、1位は「お得に買い物ができる」、2位は「食品ロス削減に貢献したい」という結果となりました。食品ロス削減だけでなく、購入者が「お得」に買い物ができるという一石二鳥な部分が大きいようです。

食品ロスアプリの種類

フードシェアリングアプリ

食品ロスが予想される食品、食材、料理を消費者とマッチングするアプリです。

「店舗訪問型」では飲食店などで閉店までに売り切ることが難しく廃棄が発生しそうな場合などにアプリに登録し、直接店舗まで訪問できる消費者がそれを少し安い価格で購入できます。

「通販型」では消費期限が近くなってしまった商品をアプリに登録し、消費者が有料もしくは無料で購入します。

レシピ活用型の食品ロスアプリ

食品ロスアプリとは認識されていないかもしれませんが、食材から検索できるレシピアプリは食品ロス削減の強い味方です。

食材管理型の食品ロスアプリ

食材管理アプリでは家庭にある食材を登録しておくことで、消費期限を把握して期限切れを防いだり、家にあるもので作れるレシピをおすすめしてくれるものもあります。

ほかにもwebアプリ「食品ロスダイアリー」では、未使用食品や食べ残しを毎日どれぐらい捨ててしまったか記録につけることができます。

食品ロスアプリの選び方

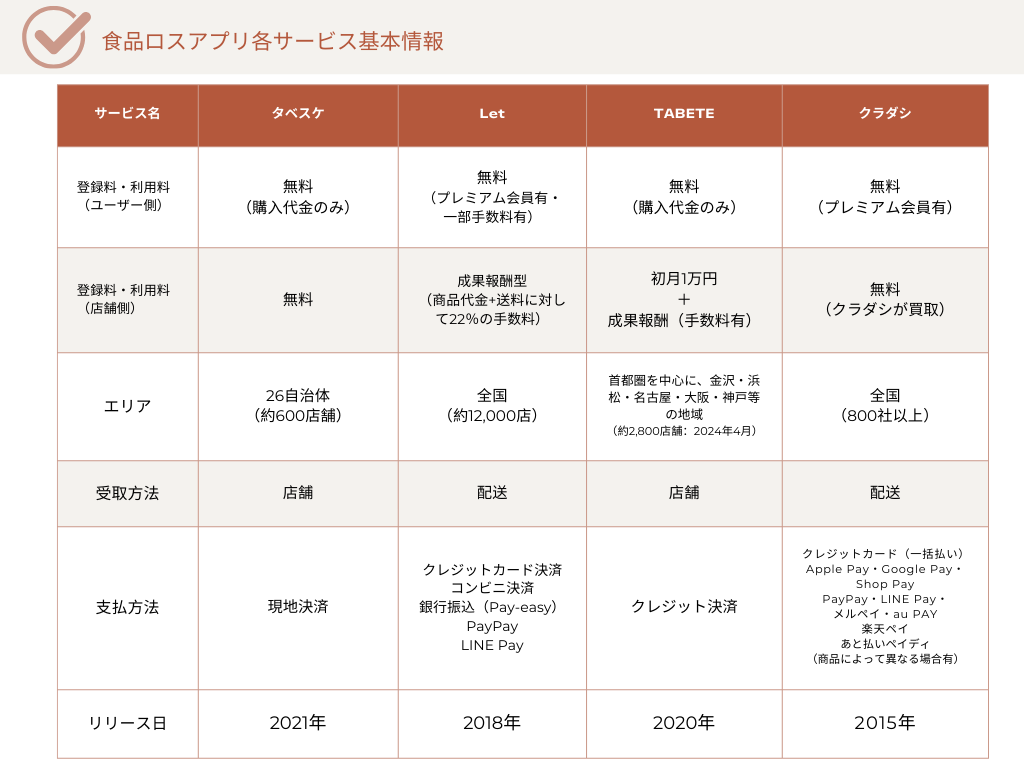

食品ロスアプリの種類について説明しましたが、様々なフードシェアリングアプリがある中で、それぞれ取り扱う商品の種類や送料・会費の有無、対応エリアなどに違いがあります。ほかにも売上の一部を寄付しているなど、自分が共感できるということも選ぶポイントになります。

・取り扱い商品のジャンル

食料品のなかでも加工食品、生鮮食品、お酒、スイーツ、調味料また日用品や家電製品、化粧品など食品以外のものを取り扱っていることもあります。

・割引率

アプリによって割引率も様々です。無料の場合もあります。

・対応エリア

店舗訪問型では自分が住む地域で利用可能かどうか必ず確認しましょう。

・会費など

アプリにより利用料や手数料等その他の費用の有無があります。

その他、アプリ内にフードバンクの情報や、食品のレビューやアプリ内SNSコミュニティ機能があるものもあります。

おすすめの食品ロスアプリ3選

タベスケ

食品ロス削減マッチングサービス「タベスケ」とは、市民(ユーザー)と店舗(協力店)を食品ロス削減をメインテーマとしてマッチングさせるサービスです。

特徴として、自治体運用型のため生活者(ユーザー)・食品関連事業者(協力店)・自治体の三方よしを実現しており、安心・安全にサービスを使うことができます。また、ユーザー・店舗ともに販売手数料が無料で商品代金のみで活用できることもメリットのひとつです。

現在26自治体にて展開しており、今後も展開していく予定です。

※展開中のエリアはこちらからご確認ください。

Let(レット)

お得に訳あり商品を買える! SDGsに貢献可能なフードロス削減アプリ

余った在庫や型落ち品、使われなかった新古品、規格外品などワケありの商品を売買できるアウトレットアプリ。SNSアカウント、もしくは電話番号で登録が可能で、会員登録、月額利用料も無料です。

ポイント還元や送料が無料になる有料のプレミアム会員もあります。商品ページ内で購入者からの評価が閲覧できるため、購入の参考にできるのも便利です。また、お気に入りの出品者をフォローして、出品時に通知をもらうこともできます。

TABETE

「TABETE(タベテ)」はフードロスに悩む近所の飲食店をスマホで簡単に検索できるアプリです。都心を中心に展開しており、導入店増加中です。

月額制ではないため、気になるときだけ使うことが可能です。利用の際はまず、アプリで近場の「TABETE」と提携している飲食店を検索します。MAP検索もできるので、自宅や職場の周りで探したり、おでかけ先の街で検索したりすることも可能です。

飲食店を探すだけでなくアプリから引き取り時間の設定とアプリ内で決済(クレジット決済)をすることが可能なので、気になる商品を見つけたら注文をして飲食店でアプリの画面を見せるだけで商品を受け取ることができます。

Kuradashi(クラダシ)

「Kuradashi」は賞味期限が間近の食品を中心に取扱い、利用することでフードロス削減に貢献できる通販サイトです。

中には50%~70%を超えるような割引率の商品もあるので、トップページをご覧になってみて「よく購入する商品がある!」「気になる商品が多い!」といった方はぜひ利用してみてください。

寝具などの日用品や保湿クリームといったスキンケア用品、サプリなども取り扱っています。

こちらアプリもありますが、サイトの方が使い勝手がよいのでサイトから始めるのがおススメです。

まとめ

食品ロスを減らすためのアプリはいくつか存在し、利用料や手数料の有無、受取方法の違いや展開しているエリアなどそれぞれに特色があります。あなたのライフスタイルに最適なアプリを選ぶ助けになるよう、各アプリの違いを把握し、あなたの生活スタイルやニーズに合わせて、最適な食品ロスアプリを見つけてみましょう。

その他おすすめアプリ:pecco(ぺっこ)

家庭でできる食品ロス削減アプリ「pecco」は、家にある食材を管理できるアプリです

消費期限管理以外に買物計画時にも役立ち、さらに食材の有効活用のレシピも提案してくれます!

ダウンロードと登録

会員登録、月額利用料も無料です。登録の際に、アレルギーや好きな料理のジャンルの設定もできます。

基本的な操作方法

買ってきた食材や調味料をタップで登録するだけ。すると、自動的に賞味期限を設定してくれ、登録された食材で作れるレシピを提案してくれます。何度も使ううちにAIが利用者の好みを把握して、利用者にピッタリなレシピ提案をしてくれるようになります。

便利な機能の紹介

買い物先でもスマホから家の中の食材が確認できるので、無駄な買い物を減らし、賞味期限切れや食材を腐らせてしまうことなども防止できます。

さらに「pecco」で提案されたレシピでなくても、食べたものを登録すると管理栄養士によるアドバイスがもらえます。

絞り込み検索や食べる人数に合わせて必要な分量が設定できるほか、アレルギーの有無を登録すると、アレルギーを避けたレシピも提案してくれる機能もあります。

食品ロス削減のためのヒント

1.必要な分を購入する

買い物前に自宅にある食材を確認するなどして、必要な時に必要な量を購入することで無駄を減らすことに繋がります。

2.期限表示を確認する

最近ではスーパーなどの小売店でも「てまえどり」などと表示されていますが、すぐ使う予定の食材は棚の手間に置かれている賞味期限の近いものを買うと店舗での廃棄の削減になります。

3.訳あり品を購入する

消費期限が近い商品や規格外商品などは安く売られていることもあり、食品ロスの削減とお金の節約にもなります。

4.食品を正しく保管する

食品は適切な方法で保存し、廃棄することなく使い切りましょう。冷蔵庫や冷凍庫、保管庫なども整理することで賞味期限切れを見落としづらくなります。

フードシェアリングに参加する

フードシェアリングにはフードバンクやフードドライブなどもあります。

フードバンクとは、企業や農家などの生産者から寄付された食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を、福祉施設や、貧困世帯へ無料で提供する活動です。フードドライブは、家庭で余った食品を持ち寄り、フードバンクや福祉施設・団体、子ども食堂などに寄付する活動を指します。

フードドライブは、受け入れている団体などを調べて、個人でも行うことができます。

食品ロスアプリの将来展望

政府や自治体、企業、学校など様々なプレーヤーが、フードロス削減に向けて取組を行っています。 日本でのフードロス削減アプリの利用経験率は8.4%とまだまだ低いですが、新しいサービスや現状のシステムが拡充されていくことで利用者が増えていくと考えられます。

技術の進化と新機能の予測と社会的な普及の可能性

すでにAIを活用したアプリも登場していますが、今後さらに消費者にあった食品ロスの仕組みが広がると思われます。

2019年には日本でも食品ロス削減推進法が施行されました。食品ロス削減推進法は「国、地方公共団体、事業者、消費者の多様な主体」が対象であり、事業者だけでなく国民全体で連携し取り組むことを目指した法律です。

このようななかで食品ロスアプリはますます一般に浸透していくと考えられます。

食品ロスアプリのインパクト

食品ロスアプリの「Kuradashi」では、フードロス削減の効果として、フードロス削減量25,333t CO2削減量67,159t 経済効果 123億2,580万円【2024年9月時点】となっています。また、売り上げからの寄付の支援額は1億円を超えています。

食品を扱う上で、どうしても出てしまう規格外の食品や、賞味期限切れによる廃棄も、このような仕組みによって、生産者が個人でも食品ロス削減につなげることができ、また消費者も食の現状を知ることで、誰からどのようなものを買うのか、自分自身で選択するための情報を与えてくれます。

食品ロス削減によるエコロジーへの貢献

食品ロスに直接関わる食糧問題、食品の輸送時に排出されるCO2、廃棄の際の焼却処理時に発生する温室効果ガスによる地球温暖化への影響、廃棄食料の焼却灰による埋め立ての問題、バーチャルウォーター(食料を生産する際に使用した水のこと)の問題など食品ロスの削減は様々な問題に良い影響を与えます。

まとめ

このように、フードロスをなくすことによって、沢山のメリットがあります。

是非、ご自身にあったアプリを使用しながらフードロス削減を行いましょう。

本記事で、紹介したアプリのダウンロードはこちらから

・訪問型食品ロス削減サイト 「タベスケ」

・通販型フリマアプリ 「LET」(レット)

・食材管理アプリ 「pecco」(ぺっこ)

・訪問型アプリ「TABETE」(タベテ)

・通販型サイト 「Kuradashi」(クラダシ) https://kuradashi.jp/pages/report

タベスケについて

市民(ユーザー)と店舗(協力店)を食品ロス削減をメインテーマとしてマッチングさせるサービスです。自治体ごとに導入していただき、協力店とユーザーの皆さんは無料でお使いいただけます。

自治体主導型のため、導入自治体では、SDGsの活動PRができるほか、食品ロス削減量を可視化できる、廃棄物処理費用の削減につなげることができます。

協力店は食品ロスになりうる可能性のある食品を安く出品していただき、ユーザーは安く欲しい食品を買う事ができます。

「お得」から食品ロス活動へと興味を持っていただく「ナッジ」を活用したフードシェアリングサービスです。

自分に合ったサービスを使い続けることで、食品ロスの削減になり、お店の負担軽減、環境負荷を減らすことにもつながっていきます。

家庭でもできるだけ廃棄をしない工夫など、サステナブルな社会へできることから始めましょう。