近年、SDGsという言葉を目にする機会が増えています。本記事では、SDGsの説明とともにSDGsの12番目のゴールである「つくる責任 つかう責任」に関係する食品ロス削減の重要性と、個人や自治体が取り組める食品ロス削減方法をご紹介します。

食品ロスとは?

食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

例としては、家庭や外食での食べ残しや期限切れ、生産・製造工程で廃棄された規格外品などがあります。

食品ロスの定義は?

野菜の芯や魚の骨といった不可食部分も含む「食品廃棄物」のうち、「食品ロス」は可食部分に限定される廃棄物と定義されています。

これは日本国内に限った呼び方です。海外では食品廃棄物のことを「Food Loss and Waste」と呼んでおり、生産、製造・加工、卸・流通過程で廃棄される場合を“food loss” 。小売・外食、消費者・家庭で廃棄される場合を“food waste”としています。

食品ロスの種類と原因

種類は大きく二つに分けられます。

家庭で捨てられてしまう「家庭系食品ロス」と、生産、製造・加工、卸・流通、小売・外食といった事業活動の際に発生する「事業系食品ロス」です。

家庭系食品ロスの原因は、「期限内に食べられなかった」(70.5%)、「保管したまま忘れてしまった」(61.1%)、「必要以上に買いすぎてしまった」(29.7%)といったケースがほとんどを占めます。(農林水産省/食育に関する意識調査報告書 平成29年3月)つまり「買いすぎ」が一番の大きな要因とも言えます。

事業系食品ロスの原因は、規格外品、需給のギャップ、期限切れ、3分の1ルール(食品の納入と返品のタイミングは賞味・消費期限のそれぞれ3分の1で行うという商慣習で、期限が数か月残っていても返品することがあります)、食べ残しの常態化が挙げられます。

食品ロスの社会的・環境的影響について

日本において実際に廃棄されている食品ロスは過去600万tを超えていました。令和3年度には、約523万tまで減少しましたが、国民1人当たりに換算すると毎日“お茶碗約1杯分の食品が捨てられていることになります。また、国連食糧農業機関(FAO)が推計した世界の食品ロスの経済的損失は、社会的・環境的コストを織り込んだ場合、約285兆円にも上ります。

食品ロスは、生産から流通、販売、消費の間で生じる瑕疵などによっておこる食品廃棄にとどまらず、移動や貯蔵、販売の際にかかるエネルギー、さらには食品を守るための梱包資材、そして廃棄のための回収や焼却といった工程に至るまでに多くの人手と資源が必要となり、食料の重さと運ぶ距離から算出する「フードマイレージ」で、日本は米国やフランスの4〜6倍もあり、そのような面からも日本の食品ロスの環境負荷はとても高いといえます。

SDGsとは?

SDGsは、Sustainable Development Goalsの略称で、日本語では「持続可能な開発目標」といいます。2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで満場一致で採択された「我々の世界を変革する(Transforming our world.)、持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中で掲げられました。2030年までに「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のために17のゴールとそのゴールを達成するための具体的な項目である169のターゲットが明文化されています。

SDGsの概要

すべての人にとってより良い未来をつくるための地球規模の行動アジェンダであり、様々な課題に直面している人類が、これからも安定してこの世界で暮らし続けることができるように、「繁栄を実現する」、「平和を実現する」、「パートナーシップで実現する」、「地球を守る」、「人間を守る」という5つの決意を掲げています。

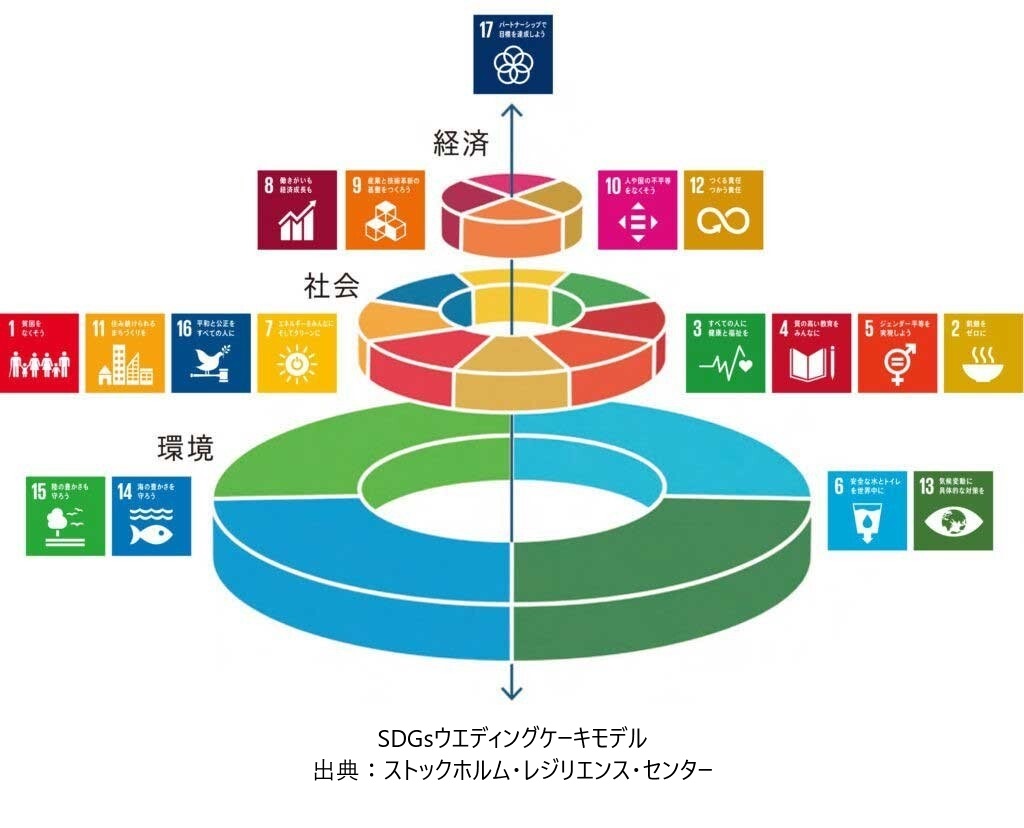

ミレニアム開発目標(MDGs)では、極度の貧困と飢餓の撲滅が主でしたが、経済発展が進み、環境破壊による気候変動が顕著となったことに対応するためSDGsでは環境と経済を含めた開発目標となりました。右の図は、通称“SDGsウエディングケーキモデル”といいます。環境が土台としてあり、その上に社会があり、さらにその上に経済があることがわかります。

SDGsと食品ロス削減の関連性

SDGsの12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」は持続可能な生産消費形態を確保することです。その中の11項目あるターゲットの3項目の「 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。」はまさに食品ロス問題のことを指します。また、SDGsの2番目の目標「飢餓をゼロに」も深いところでは食品ロスと繋がりますが、貧困や自然災害、紛争等によりフードアクセス(食べ物を手に入れる手段)を失ってしまうことが飢餓の大きな原因となっています。

SDGsの中で食品ロスの重要性

SDGsという世界的な目標の中で、食品ロスは私たちにとって身近な問題です。食べるという行為は、全ての人間にとって必要なことで、食品ロスは誰もが行ってしまう可能性の高いものです。だからこそ、それぞれが意識することで改善できる食品ロスの問題は人々が変えていけるということを自覚するうえでも重要です。

なぜ食品ロス削減が必要なのか?

持続的な社会を営むためになぜ食品ロス削減に取り組むのか、社会的な利益と環境への影響について具体的に見ていきましょう。

食品ロス削減のメリット

飲食店や小売店などから出る食品ロスは、販売利益も無く、尚且つ廃棄物としての処理費用やその対応による人件費もかかり、企業にとっての損失は大きいものです。

また、家庭から出る食品ごみは水分量が多く、焼却に多くのエネルギーを必要とし、大量のCO₂を排出するため、焼却施設に大きな負担が生じるとともに、ごみ処理費用も増加します。食品ロス削減を日ごろの生活で心がけるだけで、地域のお店にも自分たちにも良い影響をもたらします。食品ロスが与えている環境負荷も減らすことになります。さらに、廃棄されていた不必要な生産分に関わるリソースと廃棄コストの削減になります。

食品ロス削減に取り組むべき理由と重要性

前述したように、食品を捨てることは、単にその食品を捨てるというだけではありません。

牛や豚などを育てるための飼料にも多くの水や肥料が使用されています。飼料にかかる資源、農業や漁業活動、食べられるように加工し、店頭に運ぶまでの多くの人手とエネルギーなど、食品になるまでにかかった経済活動を丸ごと無駄にしてしまいます。

日本には「生活困窮者」が約600万人おり、子ども食堂が全国で広がっていることからもわかるように、国内にも十分に食事を取ることができない人達が存在します。この問題は、個人や自治体、企業が責任をもって向き合って解決していくべき問題です。

私たちが今すぐ取り組める食品ロス削減の方法

私たちが日常から意識し行動することで、食品ロス削減はすぐにでも始めることができます。

家庭でできる食品ロス削減の実践方法

- 購入前:無駄な買い物を減らすために、冷蔵庫チェックをする。

- 購入時:店頭ではすぐに消費するものは賞味・消費期限の近いものを選び、適量を適宜購入する。

- 保 管:適切な保存方法で消費期限を管理し、食料庫の整理をすることで期限切れや食材が傷む前に使う。

- 調 理:食材は使い切りを心がけ、食べきれる量を調理し、余った料理は冷凍やアレンジなどの工夫をしておいしく食べきる。

また、食材管理のアプリやインターネットのレシピの活用もおすすめです。

店舗やレストランでの食品ロス削減のヒント

【てまえどり】

購入した商品をすぐに使う場合、売り場の手前にある、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶことで販売期限が過ぎて廃棄される商品を減らせます。

【3010(さんまるいちまる)運動】

宴会時などは、乾杯後30分席を立たずに料理を楽しむ。お開き前10分は自分の席に戻って料理を食べきる。

【ドギーバッグ(食べ残しのお持ち帰り)】

ドギーバッグとは、もともとレストラン等で食べ残した料理を持ち帰るための容器や袋のことを指します。ファミリーレストランなど持ち帰りOKなところも増えてきています。残してしまった際にはお店に確認してみてください。

また、農家さんなどから直接野菜を購入しているお店や食品ロスアプリ(フードシェアリングサービス)を使用しているお店を利用することも食品ロス削減に繋がります。食品ロスアプリについて知りたい方はこちらをご覧ください(【2023年トップ3】食品ロス(フードロス)アプリの選び方、種類も交えてご紹介)

自治体にフードバンクの設置やフードシェアリングアプリの導入を求めてみるのもおすすめです。

食品ロス削減に貢献する団体やプロジェクト

- セカンドハーベストジャパン

2002年に設立された日本初のフードバンク。 - 国連世界食糧計画 (WFP /World Food Program)

食料支援を通して、平和、安定、繁栄への道筋を構築している世界最大の人道支援機関。

「ゼロハンガーチャレンジ」など食品ロス削減と飢餓ゼロに向けていくプロジェクトを行っています。

自治体での食品ロスの取り組み

自治体での食品ロス削減の取り組みは増加傾向です。都道府県単位では2015年に63.8%だったのが2017年以降継続して100%となっています。また市町村でも2015年には10.9%しかなかった実施状況が、2022年には64.7%とこちらも増加傾向です。(食品ロス削減関係資料/消費者庁) ここでは、具体的な事例を紹介します

食品ロス削減の具体的な手法・施策

自治体が行なっている食品ロス削減活動には普及・啓発や、備蓄食料を活用したレシピの提案、フードドライブ(食品ロスになりそうな余っている食材を持ち寄り寄付する活動)、フードバンクの設置(食品を必要とする団体や人に無償で提供すること)、フードシェアリングサービスなどがあります。

事例紹介

【全国おいしい食べきり運動ネットワーク評議会】

「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する自治体により、食べきり運動と3Rを推進することを目的として設置された自治体間のネットワークです。参加自治体間で食品ロス削減の施策内容とノウハウを共有、全国で普及活動を行っています。

【スーパーと連携し調査・社会実験を実施(京都市)】

京都市は平成29年に食品スーパーの協力を得て、食品ロス削減効果の検証のために下記の調査・社会実験を実施しました。

・一部の加工食品の販売期限を賞味期限・消費期限まで延長したところ、廃棄数量が10%減少

・「値引き商品を買って頂くと、食品ロスが減るんです」と書かれたポップアップを設置。前年と比べて青果、総菜、パンの部門の廃棄量が減少し、さらに来訪者1,000人当たりの廃棄量が6割減少

自治体主導型食品ロス削減マッチングサービス『タベスケ』の紹介

食品ロス削減マッチングサービス「タベスケ」は、自治体が導入し、店舗(協力店)で生じる食品ロスを、市民(ユーザー)とマッチングさせるサービスです。自治体が運用するので、市民(ユーザー)と店舗(協 力店)が無料で使用できます。

機能紹介

ユーザーは、フードバンクや地域の食品ロス情報の検索、購入予約が可能です。

さらに、自分がどのぐらい食品ロス削減に貢献できたか、累計の削減量も確認することができます。

協力店側は、取引の集計機能や、購入予約の確認などができ、自治体側は、お知らせ記事の追加や「取引成立数」、「削減量」などを月毎に確認することもできます。データの統計を行うことで、食品ロス削減の成果の可視化が簡単にできます。

実績紹介

2021年3月にリリースしてから、2023/12の時点で、12都県、25市区で導入がされています。2022年6月には、全国のユーザー数は、18,241人となり、導入の1例目の姫路市では、協力店舗38店、取引成立件数は、6,108件となり、約8.3 tの食品ロス削減量となっています。店舗の総売上は340万円を超えています。

さらに詳しい導入事例については、こちらをご覧ください。

【長崎県佐世保市の事例】

【三重県桑名市の事例】

食品ロスは“もったいない”というだけの問題にとどまらず、SDGsにも大きく関係しています。SDGsの達成のためにも、一人一人の活動から、あなたが住む自治体の活動まで、身の回りからできることをやっていきましょう。